- vfa. Die forschenden Pharma-Unternehmen

- Gesundheit & Versorgung

- AMNOG

- Das AMNOG-Alphabet

Das AMNOG-Alphabet

Das AMNOG-Alphabet bietet einen systematischen Überblick über Schlüsselbegriffe, Verfahren und Webfehler, die für die Bewertung, Preisfindung und Erstattung von Medikamenten in Deutschland entscheidend sind. Woche für Woche wird hier ein neuer Begriff aus dem AMNOG-Kontext aufgeschlüsselt – von "A" für AMNOG bis "Z" für zweckmäßige Vergleichstherapie.

A wie AMNOG

AMNOG steht für das „Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz“. Inzwischen ist die Abkürzung zu einem Eigennamen geworden. AMNOG meint das Verfahren der Preisregulierung innovativer Arzneimittel in Deutschland, das bereits seit 2011 gilt. Pharmazeutische Hersteller vereinbaren demnach mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) Erstattungsbeträge für neue Arzneimittel auf Basis einer vorheriger Zusatznutzenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Bei einem nicht belegten Zusatznutzen entstehen der gesetzlichen Krankenversicherung im Vergleich zur bisherigen Standardtherapie keine Mehrkosten.

Strukturelle Eingriffe haben das AMNOG-Verfahren zuletzt in eine gefährliche Schieflage gebracht. Sie beeinträchtigen den Zugang von Patient:innen zu Arzneimittelinnovationen in Deutschland und sind das Gegenteil einer nachhaltigen Standortpolitik. Eine politische Kurskorrektur ist notwendig. Der vfa hat hierzu mit seinem Konzept „AMNOG 2025“ einen Beitrag zur aktuellen Reformdebatte geleistet. Die forschenden Pharmaunternehmen stehen für einen konstruktiven Dialog zu diesen Handlungsfeldern gerne bereit.

Mehr zu

B wie Beratung

Die Beratung ist ein Kernstück der AMNOG-Nutzenbewertung. Es ist gesetzlich verankert, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die pharmazeutischen Unternehmen zu Fragen rund um geplante klinische Studien, anwendungsbegleitende Datenerhebungen oder zur zweckmäßigen Vergleichstherapie eine Möglichkeit zur Beratung anbieten muss. Über die letzten Jahre hat sich diese Möglichkeit als unverzichtbar erwiesen.

Die Beratung ist zwar unverbindlich, sie hilft jedoch zur essenziellen Planbarkeit der Prozesse beizutragen. Gerade bei der Verlässlichkeit bestehen jedoch Verbesserungspotenziale. Von enormer Bedeutung ist auch, dass für die G-BA-Beratung ausreichende Kapazitäten bereitstehen. Dies war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall, so dass freie Termine (vor allem ohne dringende Anliegen) erst mit langem Vorlauf zur Verfügung standen.

Dennoch: im europäischen Vergleich gilt die AMNOG-Beratung als beispielhaft. Umso wichtiger wäre es, dass auch im zukünftigen Prozess des europäischen HTA ausreichende Beratungskapazitäten zur Verfügung stehen. Für ein optimales Zusammenspiel von AMNOG mit dem EU-HTA müssen aber auch die nationalen G-BA-Beratungen gestärkt werden. Dies gilt insbesondere für Beratungen bezüglich nationaler Zusatzanalysen, die ergänzend zum europäischen Bewertungsumfang vorgelegt werden sollen.

Mehr zum

C wie Cross-over-Studie

Der Begriff „Cross-over“ steht für eine vorgesehene oder erlaubte Möglichkeit für die Patientinnen und Patienten bei einer klinischen Studie von einem Studienarm in den anderen zu wechseln. Der Wechsel kann in beide oder auch nur in eine Richtung erfolgen. Besonders häufig ist diese Option in Zulassungsstudien für onkologische Arzneimittel vertreten. Dies zum Beispiel, wenn die Patient:innen im Kontrollarm trotz der Behandlung eine Progression der Krebserkrankung erleiden und aus diesem Grund in den Studienarm mit einem neuen Arzneimitteln wechseln. Die Option eines Therapiewechsels ist häufig aus ethischen Gründen erforderlich, um die Möglichkeit eines neuen Behandlungsansatzes nicht unnötig lange den Patient:innen vorzuenthalten. Damit gewährleistet dies Option auch die notwendige Akzeptanz und Durchführbarkeit einer Zulassungsstudie.

Im Rahmen der AMNOG-Nutzenbewertung stoßen klinische Studien mit einem Cross-over jedoch auf große Probleme:

- die für solche Studien zentralen Endpunkte wie z.B. Progression-freies Überleben (PFS) werden nicht berücksichtigt,

- für die Endpunkte wie Gesamtüberleben wird zugleich keine Adjustierung für den Effekt des Therapiewechsels akzeptiert.

Mehr zu

D wie Dossier

Bei jeder AMNOG-Nutzenbewertung müssen pharmazeutische Unternehmen umfangreiche Dossiers einreichen. Hierfür müssen Dossiervorlagen mit detaillierten Vorgaben für die Einreichung von Studiendaten und Analysen verwendet werden. Trotz der maximalen Transparenz von Studiendaten wurden die Anforderungen zuletzt noch einmal erweitert. Der Umfang der Dossiers stieg auf das 4- bis 5-fache mit einem extremen Anstieg des Aufwandes.

Es wurde gezeigt, dass im Schnitt nur 23 % der eingereichten Analysen im AMNOG-Prozess berücksichtigt wurden. Große Teile der Datenanforderungen erweisen sich für die Nutzenbewertung also als schlicht nicht notwendig. Die Schlussfolgerung sollte klar sein: die Dossiervorlagen sind kritisch zu überprüfen und die überbordenden Anforderungen sind auf die notwendigen Analysen zu reduzieren.

Auch für das anstehende europäische HTA ist dies von höchster Bedeutung. Im Vergleich zu anderen europäischen Systemen übersteigen die AMNOG-Anforderungen das Maß und bergen so das Risiko fraglicher nationaler Zusatzanalysen in Ergänzung zum europäischen HTA-Bewertungsbericht. Es gilt also: die Dossier-Anforderungen im AMNOG gehören auf den Prüfstand. Nur so kann eine bürokratiearme und effiziente HTA-Bewertung ohne Qualitätsverlust erreicht werden.

Mehr zu

E wie Evidenztransfer

Als Evidenztransfer oder Extrapolation wird die Übertragung von Studiendaten von einer Population auf eine andere bezeichnet. Im AMNOG steht der Begriff vor allem für die Möglichkeit der Evidenzübertragung bei der Zusatznutzenbewertung von Kinderarzneimitteln und pädiatrischen Anwendungsgebieten durch den G-BA.

Grundsätzlich unterliegen die Entwicklung und die Zugänglichkeit von Kinderarzneimitteln in der EU einer speziellen Förderung und Regulierung. Zugleich gelten für die Studien an Kindern besondere Limitationen und Anforderungen. Auch im AMNOG sollte ursprünglich den Besonderheiten solcher Arzneimittel stärker Rechnung getragen werden.

Die Praxis zeigt jedoch: Ein Evidenztransfer von Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche wurde vom G-BA in den letzten Jahren nur in wenigen speziellen Fällen in nur drei Therapiegebieten angewandt. Bei nicht-randomisierten Zulassungsstudien zuletzt sogar vor über 6 Jahren. Eine Realität, die außerhalb der Fachkreise kaum beachtet wird. Dies, obwohl die Verfügbarkeit von Kinderarzneimitteln stärker in den Fokus der Politik gerückt ist.

Wir finden: Die starren Anforderungen des Evidenztransfers sollten einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Die Besonderheiten von Therapiesituationen, auch bei der Durchführung pädiatrischer Studien, sollten im AMNOG besser gewürdigt werden.

Mehr zu

F Finanzierbarkeit

Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist immer wieder im Fokus der politischen Diskussion. Hierfür leistet das #AMNOG seit 2011, was die Politik von ihm erwartet: es sorgt zusätzlich zu verschiedenen anderen Kostendämpfungsinstrumenten für Milliardeneinsparungen. Da über die Jahre immer mehr Arzneimittel vom AMNOG-Verfahren erfasst werden, ergibt sich so ein exponentielles Rabattwachstum, das für wachsende Einsparungen sorgt. Das zurückliegende Jahr 2023 markierte dabei einen Rekord: so werden Entlastungen in Höhe von 8,3 Mrd. Euro für die gesetzlichen Krankenkassen erwartet. In dem Gesamtzeitraum von 2011 bis 2023 kumulieren sich die AMNOG-Einsparungen bereits auf knapp 45 Mrd. Euro. Für das Jahr 2024 wird sogar ein Einsparvolumen in Höhe von 10,3 Mrd. Euro prognostiziert.

Mehr zu

G Governance

Wie ist es, wenn eine Institution als Regelgeber, Spieler und Schiedsrichter zugleich agiert? Im AMNOG besteht ein solche unzureichende Gewaltenteilung als Problem von Beginn an. Konkret: Der GKV-Spitzenverband stellt durch seine Beteiligung in den Gremien des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) die Weichen für das Ergebnis des AMNOG-Verfahrens. Er ist an der Gestaltung der Verfahrensordnung, der Beratung zu den Studien, der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie sowie der eigentlichen Beschlussfassung beteiligt. Damit wird maßgeblich die Ausgangslage für die von ihm anschließend geführten Verhandlungen zum Erstattungsbetrag festgelegt. Die Governance-Problematik ist auch an den Voten des GKV-Spitzenverband ersichtlich: bei nicht einstimmig gefassten Beschlüssen des G-BA stimmte der GKV-SV seit 2011 in allen Fällen für eine schlechtere AMNOG-Nutzenbewertung. Ein Webfehler im AMNOG, der einer kritischen Überprüfung bedarf.

Mehr zum Thema Governance im AMNOG hier.

H wie Health-Related Quality of Life

Health-Related Quality of Life (HRQoL) steht für gesundheitsbezogene Lebensqualität und die Erfassung ihrer subjektiven Beurteilung durch die Patient:innen. Neben der Mortalität, der Morbidität und den Nebenwirkungen gehört die Lebensqualität zu den zentralen Paramatern für die Bewertung des Zusatznutzens neuer Arzneimittel im AMNOG.

Neben dem unbestreitbar hohen Stellenwert der Lebensqualität bestehen bei ihrer Messung und Bewertung zahlreiche Herausforderungen. So kann sich bei seltenen Erkrankungen die Auswahl eines geeigneten Fragebogens als komplex gestalten. Ebenso umstritten kann die Frage sein, welche Schwellenwerte für relevante Veränderungen der Lebensqualität verwendet werden sollten. Für viele Therapiesituationen ist es enorm schwierig, einen nachhaltigen Rücklauf der Fragebögen zu gewährleisten.

Als essenziell für die AMNOG-Bewertung sind daher realistische, praktikable und wissenschaftlich akzeptierte Vorgaben. Die forschenden Pharmaunternehmen stehen offen für einen gemeinsamen Dialog auf der Suche nach Lösungen.

Mehr zum Thema Lebensqualität im AMNOG hier: Publikation von Böhme et al.

I wie Indirekter Vergleich

Was ist zu tun, wenn für die AMNOG-Nutzenbewertung eine randomisiert-kontrollierte Studie vorliegt, jedoch nicht gegenüber der vom G-BA vorgegebenen zweckmäßigen Vergleichstherapie? In diesem Fall kann der Zusatznutzen eines neuen Arzneimittels auch in einem sogenannten indirekten Vergleich nachgewiesen werden. Soweit die Theorie durch gesetzliche Vorgaben. Die Bewertungspraxis sieht jedoch seit vielen Jahren für die eigentlich präferierte und am häufigsten verwendete Art der indirekten Vergleiche (adjustiert mit einem Brückenkomparator) anders aus. Diese indirekten Vergleiche werden zwar hin und wieder vom G-BA methodisch akzeptiert, eine Anerkennung des Zusatznutzens gab es daraus bislang gerade mal in zwei Fällen. Dies bei nahezu 1000 Verfahren in der gesamten AMNOG-Historie nach über 13 Jahren.

Die Zahlen sprechen für sich und zeigen, dass die praktischen Anforderungen an indirekte Vergleiche eine nahezu unüberwindbare Hürde darstellen. Auch hier liegt ein Webfehler im AMNOG vor, der endlich einer kritischen Überprüfung bedarf.

J wie Joint Clinical Assessment

Ab 2025 startet die europäische HTA-Bewertung von neuen Arzneimitteln. Damit sollen europaweit die Verfügbarkeit von neuen Therapien verbessert, die Verfahren effizienter gestaltet und der Innovationsstandort Europa gestärkt werden.

Das Herzstück des europäischen HTA ist dabei die gemeinsame klinische Bewertung, das sogenannte Joint Clinical Assessment (JCA), das zukünftig die Grundlage der AMNOG-Nutzenbewertung sein soll. Doch gerade hier besteht aktuell großer Handlungsbedarf: ob bei der noch unzureichenden Beteiligung der pharmazeutischen Unternehmen, unrealistischen Zeitvorgaben oder unzureichenden Vorabinformationen für eine angemessene Vorbereitung.

Dies kann nicht nur zum Risiko für die Qualität des JCA, sondern auch für die anschließende Nutzbarkeit der europäischen Bewertung im AMNOG-Verfahren in Deutschland werden. Zugleich müssen auch die nationalen AMNOG-Prozesse bestmöglich mit dem europäischen HTA verzahnt, so dass die Arbeit effizient aufeinander aufbaut und der JCA im AMNOG genutzt wird.

Für die Stärkung der europäischen Idee und Zusammenarbeit müssen die Weichen also jetzt gestellt werden!

Mehr zum Thema EU-HTA hier.

K wie Kombinationsabschlag

Das AMNOG-Verfahren umfasst alle neuen Arzneimittel, auch wenn sie als Kombination eingesetzt werden. Dennoch hat der Gesetzgeber mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz einen pauschalen Zwangsabschlag in Höhe von 20 Prozent für Kombinationstherapien mit neuen Wirkstoffen vorgesehen.

Nach rund 1,5 Jahren Beratungen und Umsetzungsversuchen verdeutlicht sich: der Kombinationsabschlag war weder notwendig noch sachgerecht. Er lässt sich auch nicht zielgenau und aufwandsarm umsetzen. Die Benennungspraxis des G-BA ist trotz mehrfacher Anpassungen bis heute mit zahlreichen Problemen behaftet. Auch die technische Umsetzung der Abrechnung wäre bürokratisch und fehleranfällig. Daher ist neu zu überlegen, ob ein zusätzlicher Abschlag überhaupt der richtige Regelungsansatz ist. Schließlich kann der kombinierte Einsatz von Arzneimitteln im Rahmen der AMNOG-Preisverhandlung umfassend und bürokratiearm berücksichtigt werden.

Mehr zum Mehrwert von Arzneimittelkombinationen https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/personalisierte-medizin/warum-manchmal-kombinierte-medikamente-mehr-erreichen

Mehr zur rechtssicheren und praxistauglichen Lösung für Arzneimittelkombinationen https://www.vfa.de/positionspapier-kombinationstherapien.pdf

L wie Leitplanken

Wäre zuletzt ein Unwort des Jahres für das AMNOG zu wählen, dann hätte das Wort Leitplanken gute Chancen. Denn, das Kernprinzip des AMNOG-Verfahrens ist die nutzenbasierte Preisfindung für innovative Arzneimittel. Sprich: Arzneimittel mit einem medizinischen Mehrwert dürfen mehr kosten als die bisherige Standardtherapie. Das Prinzip sorgte für Milliardeneinsparungen, bietet Innovationsanreize und verlässliche Rahmenbedingungen. Diese Logik und die Planbarkeit des AMNOG-Verfahrens wurden zuletzt mit den sog. „Leitplanken“ im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) ausgehebelt.

Immerhin: die zahlreichen Probleme dieser Regelung für den Forschungsstrandort Deutschland und die Versorgung wurden vom Gesetzgeber erkannt. Die Korrekturen im Medizinforschungsgesetz (MFG) sind daher folgerichtig und perspektivisch ein Schritt in die richtige Richtung. Die Auswirkungen müssen genau beobachtet werden. Fest steht aber schon jetzt: ausreichend sind sie nicht.

Mehr zu Leitplanken und Fehlentwicklungen nach AMNOG-Reform hier

Mehr zur Relevanz verlässlicher Rahmenbedingungen für den Pharmastandort Deutschland hier

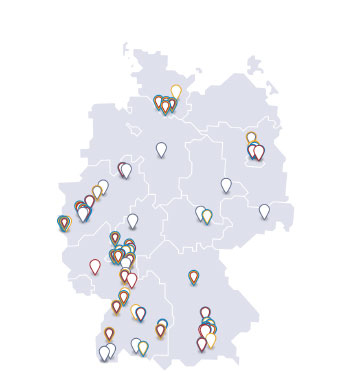

M wie Marktzugang

Eine schnelle Verfügbarkeit innovativer Arzneimittel ist ein Qualitätsmerkmal einer guten Patientenversorgung, aber auch des AMNOG-Verfahrens. Bei diesem Indikator schnitt Deutschland bislang im europäischen Vergleich sehr gut ab. Gemessen wird dies mit der Dauer zwischen der Zulassung des Arzneimittels bei der EMA (European Medicines Agency) und dem Markteintritt. Der Europäische Pharmaverband (EFPIA) sieht Deutschland hier auf dem ersten Platz in Europa, so zumindest für den zurückliegenden Zeitraum der Jahre 2018 bis 2021.

Diese Situation ist keine Selbstverständlichkeit, wie die Diskussion um das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) und die Revision des EU-Arzneimittelrechts (EU-Pharmapaket) in den letzten zwei Jahren gezeigt hat. In einem neuen Report des vfa werden daher wichtige Kennzahlen präsentiert, um mögliche Veränderungen beim Marktzugang zu Arzneimittelinnovationen zu monitorieren:

- AMNOG-Marktrücknahmen

- Time-to-Market

- Verfügbarkeitsquote

- Zulassungslücke

- Innovationsrückstand

N wie Nicht belegt

Das AMNOG-Verfahren folgt strengen Vorgaben. Dennoch konnten seit dem Inkrafttreten des AMNOG 58 % der über 400 bewerteten neuen Arzneimitteln ihren Zusatznutzen beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) nachweisen. Bei den anderen 42 % wurde der Zusatznutzen als „nicht belegt“ eingestuft.

Sind solche Arzneimittel damit nutzlos? Mitnichten. Zum einen sind sie so gut wie die zweckmäßige Vergleichstherapie und erweitern damit zumindest die verfügbaren Therapieoptionen. Zum anderen spiegelt der zumeist nur formal „nicht belegte“ Zusatznutzen nicht den hohen Stellenwert dieser Arzneimittel in der Versorgung wider. Das zeigt sich unter anderem durch das AMNOG-Verfahren selbst. Denn: viele bewertete Arzneimittel werden vom G-BA später selbst zur zweckmäßigen Vergleichstherapie ernannt. In 37 % sind es Arzneimittel mit einem zunächst „nicht belegten“ Zusatznutzen, die später zum neuen Therapiestandard gehören. Hinter der Note „nicht belegt“ steckt also häufig mehr als es zunächst anmutet.

O wie Orphan Drug

Orphan Drugs sind Arzneimittel gegen seltene Krankheiten. Auch sie durchlaufen das AMNOG-Verfahren. Ihr Zusatznutzen gilt jedoch zunächst als belegt. Der G-BA prüft, wie hoch der Zusatznutzen ist. Auf dieser Grundlage finden anschließend – wie bei anderen Medikamenten – die Preisverhandlungen statt.

Diese spezielle AMNOG-Regelung gilt, solange die Medikamente nicht innerhalb von 12 Monaten einen Umsatz von 30 Mio. Euro erzielen. Falls ein Orphan Drug diese Schwelle überschreitet, stellt es sich einer erneuten Nutzenbewertung und Preisverhandlung. Erst kürzlich wurde die Regelung mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) erneut verschärft, indem die Umsatzschwelle von 50 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro abgesenkt wurde. Ein Großteil (80 Prozent) der Orphan-Drug-Umsätze unterliegt damit auch einer regulären AMNOG-Bewertung.

Bis zuletzt war die Versorgung mit Orphan Drugs hierzulande vorbildlich: bei der Verfügbarkeit belegte Deutschland den ersten Platz in Europa. Diese Bilanz ist aber kein Zufall. Beim AMNOG-Verfahren wurde von Beginn an die Notwendigkeit mitgedacht, die besondere Situation bei Orphan Drugs zu berücksichtigen. Die AMNOG-Regelung für Orphan Drugs ist also nicht nur eine logische Umsetzung der EU-Verordnung zur Förderung solcher Arzneimittel, sie stellt auch einen reibungslosen sowie schnellen Zugang für Patientinnen und Patienten hierzulande sicher.

Mehr zu Orphan Drugs im AMNOG hier

Mehr Fakten zu Orphan Drugs hier

P wie Patientenrelevanz

Die Patientenrelevanz ist von zentraler Bedeutung für das AMNOG-Verfahren, denn der Zusatznutzen eines neuen Arzneimittels wird über Effekte bei sog. patientenrelevanten Endpunkten bestimmt. Dazu zählen insbesondere die Verlängerung des Überlebens, die Verbesserung des Gesundheitszustands oder der Lebensqualität oder die Verringerung von Nebenwirkungen.

Zahlreiche etablierte klinische Endpunkte, die von hoher Relevanz für die Zulassung, die Beurteilung des Krankheitsverlaufs oder die Therapieentscheidung sind (so z.B. in der Behandlung onkologischer Erkrankungen), bleiben im AMNOG-Verfahren jedoch immer wieder unberücksichtigt. Weil sie formal als nicht patientenrelevant eingestuft werden. Die hierfür gezeigten Therapievorteile blieben bei der AMNOG-Nutzenbewertung dann ohne Relevanz.

Die Entscheidung darüber, ob ein Endpunkt als patientenrelevant gewertet wird, ist oft unzureichend transparent. Dies gilt ebenso für die Frage, wie ein Therapieeffekt stellvertretend für die Patient:innen und deren Präferenzen in der Gesamtabwägung einer AMNOG-Bewertung gewichtet wird. Dieser Prozess muss ebenso kritisch reflektiert werden.

Q wie Quantifizierbarkeit

Das Ausmaß des Zusatznutzens im AMNOG-Verfahren wird nach verschiedenen Kategorien eingestuft: Geringerer Nutzen, nicht belegt, gering, beträchtlich, erheblich oder nicht quantifizierbar. Ein nicht quantifizierbarer Zusatznutzen soll dann vergeben werden, wenn die wissenschaftliche Datengrundlage dies nicht zulässt. Er kann dabei zwischen gering und erheblich liegen.

Vergeben wird die Kategorie „nicht quantifizierbar“ vom G-BA bei rund 20 Prozent der Arzneimittel, dies vor allem bei Bewertungen der Orphan Drugs. Für sie wird ein nicht quantifizierbarer Zusatznutzen in rund 58 Prozent der Fälle vergeben. Dies liegt zumeist daran, dass die Besonderheiten bestimmter Therapiesituationen und der Evidenzgenerierung (wie z.B. die Seltenheit der Erkrankung) im AMNOG nicht angemessen berücksichtigt werden. Häufig auch mit der Folge, dass die bestverfügbare Evidenz in der Bewertung unberücksichtigt bleibt. Ein klarer Webfehler des AMNOG.

Eine neue Konsequenz hat ein nicht quantifizierbarer Zusatznutzen durch die sog. Leitplanken als Folge des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes (GKV-FinStG) bekommen. Für bestimmte Fälle wird dieser festgestellte Zusatznutzen nun so gehandelt, als wäre das bewertete Arzneimittel gar nicht besser. Eine klare Aushebelung der Logik des AMNOG-Verfahrens, die einer Überarbeitung bedarf.

Mehr zur Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz hier

Mehr zum Stellenwert der Quantifizierbarkeit des Zusatznutzens nach dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hier

R wie Register

Medizinische Register dienen der systematischen Datensammlung, beispielsweise zu Krankheitsverläufen, Diagnosen und Therapien im Behandlungsalltag. Sie sind somit eine Quelle für wichtige Versorgungsdaten. Im Arzneimittelbereich können solche Daten ebenfalls wertvolle Informationen liefern, beispielsweise für die Pharmakovigilanz und die Versorgungsforschung.

Mit der anwendungsbegleitenden Datenerhebung (AbD) hat der Gesetzgeber für das AMNOG-Verfahren einen ersten Schritt hin zu einer höheren Akzeptanz von Versorgungsdaten in begründeten Spezialfällen geschaffen. Auch hier werden in Registern die notwendigen Informationen gesammelt. Doch auch abseits der AbD könnten Registerdaten zur Ableitung des Zusatznutzen in der Nutzenbewertung herangezogen werden. Dieses Potenzial wird jedoch kaum genutzt, denn: die Registerdaten werden im AMNOG-Verfahren kaum berücksichtigt und spielen daher bislang nahezu keine Rolle.

Mehr zu Registern hier

Mehr zur anwendungsbegleitenden Datenerhebung hier

S wie Solist

In Therapiesituationen, in denen bislang keine ausreichende Behandlungsmöglichkeit existiert, sind neu zugelassene therapeutische Optionen von hoher Bedeutung für die Patientenversorgung. Dies gilt zum Beispiel für die Behandlung von seltenen Erkrankungen oder für onkologische Krankheiten nach Versagen verfügbarer Therapiealternativen.

Solche therapeutischen Solisten haben einen besonderen Stellenwert, dies hat zuletzt auch das Bundessozialgericht anerkannt. Der Gesetzgeber hat aus versorgungspolitischen Erwägungen bereits Sonderbestimmungen für den Zugang von Arzneimittel zur Behandlung seltener Leiden sowie für Reserveantibiotika im AMNOG etabliert. Ihr besonderer Stellenwert wird im Prozess der AMNOG-Nutzenbewertung spezifisch berücksichtigt. Es wäre also nur folgerichtig, in Situationen ohne ausreichende Behandlungsmöglichkeiten den Zugang zu therapeutischen Solisten zu fördern.

Mehr zu therapeutischen Solisten im AMNOG hier.

T wie Therapiesituation

Der wissenschaftliche Fortschritt ermöglicht zunehmend neue Therapieansätze, die häufig für eine eng definierte, schwer erkrankte Gruppe von Patient:innen mit unzureichenden Therapiealternativen wirksam sind. Randomisierte, kontrollierte Studien (RCTs) gelten zwar für den Regelfall als Goldstandard, sind bei solchen besonderen Therapiesituationen jedoch nicht immer möglich oder angemessen.

Solche Therapiesituationen brauchen daher eine besondere Bewertung, um die Häufigkeit einer Erkrankung, ihren Schweregrad oder die Verfügbarkeit von Therapiealternativen, entsprechend zu berücksichtigen. Das klingt zwar naheliegend, ist im AMNOG-Verfahren jedoch nicht der Fall, da die Angemessenheit von RCTs nicht überprüft wird. Dies ist ein Webfehler im AMNOG-Verfahren, der zur regelhaften Ablehnung der bestverfügbaren Evidenz führt.

Wir finden, dass das AMNOG-Verfahren fit für den medizinischen Fortschritt gemacht werden muss. Für besondere Therapiesituationen muss ein zukunftsfester Rahmen in der Nutzenbewertung geschaffen werden. Ansonsten droht eine weitere Abkopplung Deutschlands vom wissenschaftlichen Fortschritt und der dauerhafte Verlust der Vorreiterrolle in Europa bei der Versorgung von Patient:innen mit innovativen Arzneimitteln.

Mehr zu besonderen Therapiesituationen im AMNOG hier.

U wie Unterlagenschutz

Seit 2011 unterliegen alle neuen Arzneimittel dem AMNOG-Verfahren aus der Nutzenbewertung und Preisregulierung. Doch was bedeutet „neue Arzneimittel“? (Sehr) Vereinfacht gesagt, sind es Arzneimittel mit Wirkstoffen, für die ein sog. Unterlagenschutz besteht. Beim Unterlagenschutz geht es darum, dem Inhaber einer Arzneimittelzulassung einen temporären Schutz vor Fremdnutzung seiner eigenen Studiendaten zu gewähren. Es ist also eine essenzielle Voraussetzung für die Forschung und Entwicklung von Innovationen.

Die Anzahl der AMNOG-Verfahren für solche neuen Arzneimittel stieg seit 2011 zunächst konstant an. In den letzten zwei Jahren deutet sich jedoch eine Trendumkehr an, insbesondere da weniger neue Arzneimittel in Deutschland erstmalig eingeführt wurden. Diese Entwicklung muss vor allem im Hinblick auf die verschärften Rahmenbedingungen durch das GKV-FinStG genau beobachten werden.

Mehr zum Thema Unterlagenschutz hier.

Mehr zu AMNOG-Kennzahlen hier.

V wie Verhandlung

Eine Verhandlung gehört zum wesentlichen Bestandteil des AMNOG-Verfahrens. Nach jeder Bewertung des Zusatznutzens durch den G-BA vereinbaren pharmazeutische Unternehmen im Rahmen einer Verhandlung mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) Erstattungsbeträge für die neuen Arzneimittel. In den (seltenen) Fällen, in denen sich die Verhandlungspartner nicht einigen können, setzt die AMNOG-Schiedsstelle einen Erstattungsbetrag fest.

Das Kernprinzip einer freien Verhandlung und nutzenbasierten Preisfindung wurde jedoch durch die „Leitplanken“ im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) ausgehebelt. Bestimmte Innovationen konnten selbst beim belegten Zusatznutzen nicht mehr angemessen honoriert werden. Durch das starre Korsett wurde den Verhandlungspartnern und der Schiedsstelle die bisherige Möglichkeit genommen, besondere Versorgungssituationen oder Limitationen der AMNOG-Bewertungsmethodik angemessen zu berücksichtigen. Die aktuellen Korrekturen im Medizinforschungsgesetz (MFG) sind daher folgerichtig. Die Auswirkungen dieser Nachjustierung müssen jedoch genau beobachtet werden. Fest steht aber schon jetzt: ausreichend sind sie nicht.

Mehr zum Thema Verhandlung im AMNOG hier

W wie Wiederholung

Das AMNOG-Verfahren gewährleistet seit 2011 eine lückenlose Bewertung neuer Arzneimittel mit zuletzt weit über 100 Verfahren pro Jahr. Die Erstbewertungen eines neu zugelassenen Arzneimittels machen dabei nur noch 27% der Verfahren aus. Bei der überwiegenden Mehrheit (73%) handelt es sich inzwischen um eine wiederholte Bewertung. So z.B. durch eine Befristung des G-BA oder aufgrund eines erweiterten Anwendungsgebiets.

Eine kontinuierliche Neubewertung neuer Arzneimittel (und die anschließende Verhandlung des Erstattungsbetrags) ist also längst der Regelfall.

In einigen Fällen gerät eine Neubewertung jedoch zu einer Falle. Vor allem dann, wenn der Versorgungsstandard sich weiterentwickelt und ein innovatives Arzneimittel mit klar belegtem Zusatznutzen selbst zum Versorgungsstandard wird. Das AMNOG-Verfahren kann diese Situation nicht adäquat abbilden und so lautet das formale Ergebnis einer wiederholten Bewertung: „Zusatznutzen ist nicht belegt“. Eine Einstufung, die den Stellenwert des Arzneimittels in der Versorgung nicht abbildet. Ein weiterer Webfehler, der einer kritischen Überprüfung bedarf.

Mehr zu AMNOG-Kennzahlen und Herausforderungen hier

X wie X-Strahlen

Ein AMNOG-Wort mit X ist nicht so einfach. Aber wie wäre es mit X wie X-Strahlen? Ein Wort, das historisch den Beginn der Radiologie einläutete. Die bildgebenden Verfahren sind sowohl für die Diagnostik wie auch für die Therapiesteuerung von essenzieller Bedeutung. In vielen Fällen, so zum Beispiel in der Onkologie, sind bildgebende Verfahren unverzichtbar, um möglichst früh den Therapieeffekt (wie Progression eines Tumors) aufzuzeigen. Die radiologischen Befunde haben ihren eigenen Stellenwert. In klinischen Studien dienen sie aber u.a. auch als Ersatz zur Vorhersage späterer klinischer Ereignisse, als sog. Surrogatendpunkte.

Die hierfür gezeigten Therapievorteile blieben im AMNOG-Verfahren jedoch regelhaft unberücksichtigt. Denn: die vor über 13 Jahren aufgestellten formalen Anforderungen an die Validierung von Surrogatendpunkten sind praktisch nicht erfüllbar. Seitdem ist es noch niemandem gelungen, eine Surrogatvalidierung nach festgelegter Methodik erfolgreich durchzuführen. Ein weiterer Webfehler im AMNOG, der einer kritischen Überprüfung bedarf.

Mehr zum Thema Endpunkte hier.

Y wie Y-Chromosom

Ein AMNOG-Wort mit Y ist nicht so einfach. Aber wie wäre es mit Y wie Y-Chromosom? Ein Wort, das wir im AMNOG-Alphabet stellvertretend für die Genomforschung und die enormen Fortschritte bei neuartigen Gen- und Zelltherapien verwenden würden. Und damit für Therapiemöglichkeiten bei bisher nicht oder nur unzureichend behandelbaren, schweren sowie seltenen Krankheiten.

Verschiedene Institute und Unternehmen haben in den letzten Jahren einiges dafür getan, dass Deutschland als Standort doch noch Anschluss an die internationale Entwicklung bei Gen- und Zelltherapien finden kann. Mit der aktuellen Nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien, die mit Unterstützung des vfa und unter Moderation des Berlin Institute of Health (BIH) von vielen relevanten Akteuren erarbeitet wurde, soll dieses Engagement nun weiter verstärkt werden.

Eine wichtige Voraussetzung dabei ist: Das bestehende AMNOG-Verfahren braucht einen zukunftssicheren Rahmen, um gerade für besondere Therapiesituationen wie bei Gen- und Zelltherapien eine angemessene Nutzenbewertung durchführen zu können sowie Spielräume für die flexible Ausgestaltung erfolgsabhängiger Erstattungsmodelle zu gewähren.

Mehr zum Thema Gen- und Zelltherapien und zum Stellenwert der medizinischen Biotechnologie in Deutschland hier.

Z wie zweckmäßige Vergleichstherapie

Der Dreh- und Angelpunkt im AMNOG-Verfahren ist die zweckmäßige Vergleichstherapie (zVT). So muss der Zusatznutzen neuer Arzneimittel gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie nachgewiesen werden. Sie stellt zugleich eine Grundlage für die anschließenden Verhandlungen der Erstattungsbeträge dar. Zugleich ist die zweckmäßige Vergleichstherapie ein steter Unsicherheitsfaktor, da sie vom G-BA (trotz Beratung) zu jedem Zeitpunkt verändert werden kann. Besonders problematisch sind Änderungen, die zur Entwertung klinischer Studien und des nachgewiesenen Zusatznutzens führen.

Wir finden: Verlässliche Rahmenbedingungen sind essenziell für den Pharmastandort Deutschland, für die Forschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel und damit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Deshalb braucht das AMNOG-Verfahren mehr Verlässlichkeit. So auch bei den Vorgaben zur zweckmäßigen Vergleichstherapie. Hier muss endlich Planungssicherheit gewährleistet werden.

Mehr zum Thema zweckmäßige Vergleichstherapie und zum Lösungsvorschlag für mehr Planungssicherheit hier.