Verbesserung der Diagnose für die Patientensicherheit

Patientensicherheit und die Rolle sorgfältiger Diagnosen dabei war Thema einer Informationsveranstaltung des vfa am 24. September 2024 in Berlin.

Ihr Ziel: den Dialog zwischen den Beteiligten – Medizinern, Patienten und Industrie – zu stärken. Patientensicherheit ist ein zentrales Anliegen der forschenden Arzneimittelunternehmen.

Seit 2019 begeht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich am 17. September den Welttag der Patientensicherheit. Das diesjährige Thema hebt die entscheidende Bedeutung einer korrekten und rechtzeitigen Diagnose sowohl seltener als auch häufiger Erkrankungen für die Gewährleistung der Patientensicherheit und die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse hervor.

Der vfa unterstützt diese Initiative der WHO, da die frühzeitige und korrekte Diagnose für eine wirksame, sichere und damit insgesamt erfolgreiche Arzneimitteltherapie entscheidend ist. Die Stärkung von Patientensicherheit und Patientenzentrierung gehören zur Aufgabe der forschenden Arzneimittelunternehmen. Die interaktive Veranstaltung eröffnet Martina Stamm-Fibich, Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, mit einem Grußwort. Danach zeigen fünf Vorträge verschiedene Blickwinkel von Patientensicherheit auf. Abschließend folgt eine Paneldiskussion mit allen Referentinnen und Referenten.

KI bietet in der Diagnostik riesiges Potenzial

Für Martina Stamm-Fibich, MdB, ist der Tag der Patientensicherheit, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmal 2019 ausgerufen wurde, ein Grund zum Feiern. Seit Jahren macht sich die SPD-Bundestagsabgeordnete für dieses Thema als Patientenbeauftragte ihrer Fraktion stark. Stamm-Fibich betont: „Patientensicherheit ist im Gesundheitswesen von enormer Bedeutung. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen: Das ist es nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Angehörigen und alle Beschäftigten im Gesundheitswesen.“

Die aktuellen Diskussionen kreisten aufgrund der sehr angespannten Situation der Gesetzlichen Krankenversicherung natürlich immer wieder auch um das Thema Sicherheit und Fragen wie diese: Wie können wir Diagnosen schneller bekommen, wie können wir besser werden? „Die richtige Diagnose ist die Grundlage, damit wir sicher und richtig behandeln können“, sagt Stamm-Fibich.

Die WHO-Zahlen zeigten, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens einmal eine Fehldiagnose erhalte. Die Patientenbeauftragte der SPD meint dazu: „Das ist ein Umstand, den wir nicht akzeptieren dürfen. Es liegt an uns allen, die Prozesse sicherer zu machen, aber auch effektiver zu gestalten. Da hat das deutsche System noch wirklich sehr viel Luft nach oben.“ Hilfreich sei der Dialog zwischen Medizinern, Politikern und Patienten „durch solche Veranstaltungen wie diese weiter zu stärken“. „Denn nur gemeinsam kommen wir in diesem Thema wirklich weiter.“

Als „ermutigend“ bezeichnet die Politikerin Innovationen wie die Künstliche Intelligenz (KI) in der Diagnostik. Diese biete ein riesiges Potenzial, um komplexe Situationen zu meistern und die Qualität der Versorgung damit zu verbessern. „Ich bin sicher, dass uns der Fortschritt in diesem Bereich einen entscheidenden Beitrag bringen wird, um Fehler zu minimieren und Effizienz zu steigern, aber auch den Patienten das Leben zu erleichtern.“ Das allein werde es aber nicht sein. Die Sicherheit der Diagnose hänge immer noch von guter Kommunikation, präzisen klinischen Abläufen und der fortlaufenden Schulungen aller im Gesundheitswesen Tätigen ab.

Martina Stamm-Fibich, MdB

Patientensicherheit als Leitplanke

Dr. Christian Deindl ist stellvertretender Vorsitzender des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und hat fast 40 Jahre als Chirurg und Kinderchirurg gearbeitet. Er betont: „Eine präzise Diagnostik ist das Fundament einer sicheren und effektiven Gesundheitsversorgung.“ Sie sei entscheidend, um die richtige Behandlung zu bestimmen. Dem gegenüber könne eine falsche oder verzögerte Diagnose dazu führen, dass die Patientin oder der Patient nicht die notwendige Therapie erhält. Dies könne zu weiteren gesundheitlichen Problemen und Komplikationen führen. Die richtige Diagnose ist somit wie ein passender Schlüssel zur richtigen und sicheren Therapie.

Deindl stellt aber auch dar, dass im Behandlungsalltag eine sofortige und eindeutige Diagnosestellung nicht immer möglich sei. Er führt unter anderem Standortgründe an. „Es fehlt das Personal, es fehlt die Infrastruktur.“ Beispiel Sepsis: Gibt es keine Mikrobiologie, so könnten keine Erreger identifiziert werden und eine gezielte Therapie sei daher nicht sofort möglich. Häufig arbeiteten Ärztinnen und Ärzte mit Verdachtsdiagnosen, die möglichst zeitnah als Arbeitshypothesen bestätigt, korrigiert oder ausgeschlossen werden müssen. Hinter dem Symptom Bauchschmerz könnten beispielsweise verschiedene Erkrankungen stecken – von einem zu vollen Magen bis hin zu Darmkrebs.

Der Experte für Patientensicherheit leuchtet auch die ökonomische Dimension aus. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist das Ausmaß von Diagnosefehlern enorm und macht fast 16 Prozent des vermeidbaren Schadens im Gesundheitssystem aus. Eine präzise Diagnose hilft damit, die Ressourcen effizienter einzusetzen.

Für Deindl gehört zur Diagnosesicherheit auch die Früherkennung von Krankheiten: Diese könne dazu beitragen, ernsthafte Gesundheitsprobleme bereits in einem frühen Stadium zu behandeln. Dies verbessere die Heilungschancen und senke die Kosten der Gesundheitsversorgung. Beispielhaft erwähnt Deindl die Diagnose Darmkrebs, bei der die Überlebensraten in den vergangenen Jahrzehnten um ein Drittel verbessert wurden. Sein Appell: Patientensicherheit muss stets die Leitplanke in allen diagnostischen und therapeutischen Prozessen sein und sollte im Sozialgesetzbuch verankert werden.

Dr. Christian Deindl, Aktionsbündnis Patientensicherheit

Eine einsame Reise

Christiane Mockenhaupt von der Selbsthilfe für seltene komplementvermittelte Erkrankungen stellt die einsame Reise des seltenen Patienten dar. Diese dauere im Schnitt fünf Jahre, bis er die endgültige Diagnose erhält. „Das sind fünf Jahre voll mit immer weiter fortschreitendem Funktionsverlust der betroffenen Organe, mit großer Unsicherheit, finanziellen Schwierigkeiten, emotionalen Belastungen, traumatischen Erfahrungen und sozialer Isolation.“

Mockenhaupt erzählt unter anderem davon, wie die Betroffenen unter den anfänglich meist diffusen Symptomen wie etwa Kopfschmerzen, Bauschmerzen, Müdigkeit und Übelkeit litten. Ein Problem sei, dass die Ärzte meist kaum miteinander kommunizierten, Befunde würden nicht oder nicht vollständig übermittelt. Die Folge: Die Patienten müssten ihre Geschichte immer wieder erzählen, was zu einer hohen Fehlerquote führe, „da die Symptome zu unterschiedlicher Zeit unterschiedlich empfunden werden“, erläutert die Selbsthilfevertreterin.

Mockenhaupt erwähnt auch die parallel zum Krankheitsgeschehen finanziellen Schwierigkeiten, die kontinuierlich zunähmen. Auch seien die Betroffenen mit bürokratischen Hürden konfrontiert, wie der Bewilligung von Hilfsmitteln, welche ohne Diagnose sehr aufreibend sei. „Zu diesem Zeitpunkt haben die wenigsten Patienten noch Kraft, dafür zu kämpfen und ihre Rechte geltend zu machen – es funktioniert nicht.“

Die Patientenvertreterin weist darauf hin, dass sich an die Selbsthilfe ausschließlich gebildete deutsch-sprechende Menschen wenden. „Um diese Reise durchzustehen und zu Ende zu bringen, müsse man es schaffen, Ärzten zu widersprechen, sich trauen, eine Zweitmeinung einzuholen, selbst im Internet und in Fachzeitungen recherchieren und Himmel und Hölle in Bewegung setzen.“

Abschließend hält Mockenhaupt fest: „Noch immer sterben in Deutschland Menschen auf dem Weg zu einer seltenen Diagnose und viele davon hätten gerettet werden können.“ Dafür sei eine bessere Vernetzung der Ärzte, ein enger interdisziplinärer Austausch, eine vollständige elektronische Patientenakte sowie nicht zuletzt ein ganzheitlicher Blick auf den Patienten notwendig.

Christiane Mockenhaupt, Selbsthilfe für seltene komplementvermittelte Erkrankungen

Nierenerkrankungen: Diagnosestellung – Fehlanzeige

„Viele Menschen mit chronischer Nierenkrankheit erhalten nie eine Diagnose“, sagt Isabelle Jordans, Vorsitzende des Bundesverbands Niere. Ein großes Problem bei einer Erkrankung, bei der es keine Aussicht auf Heilung gibt. Dabei handelt es sich laut Jordans bei den Betroffenen um Personen, die getestet werden und zum Arzt gehen. Es werde nicht erkannt und nicht weiter darauf eingegangen, kritisiert die Mutter eines nierenkranken Sohnes. Selbst wenn im Blut der Kreatininwert als Marker ansteigt, werde gewartet, bis die Krankheit voranschreitet.

Eine Nierenkrankheit tut zunächst nicht weh. Die Symptome machen sich erst bemerkbar, wenn die Hälfte der Nierenfunktion verloren ist. Arbeitet die Niere weniger als zehn Prozent, ist ein Nierenersatzverfahren oder eine andere Art der Therapie angezeigt, um Entgiftung und Entwässerung des Körpers sicherzustellen. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das: Sie müssen etwa drei Mal pro Woche für circa vier Stunden ins Dialysezentrum. Eine normale Lebensgestaltung sei nicht mehr möglich, unterstreicht Jordans. Die Patienten seien sehr krank, auch wenn man es ihnen oftmals nicht ansehe.

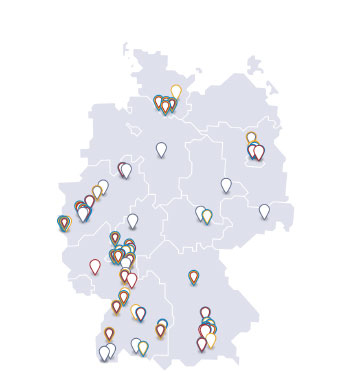

Die Selbsthilfevertreterin erwartet unter anderem angesichts des demografischen Wandels eine Zunahme an Nierenerkrankungen. Da die Zahl der Dialysezentren jedoch aus wirtschaftlichen und personellen Gründen kontinuierlich abnimmt, sieht sie die flächendeckende Versorgung als gefährdet. Jordans weist darauf hin, dass die Nierenersatztherapie mit jährlich 4,7 Milliarden Euro große Kosten verursache.

Die gute Nachricht ist, dass mit neuen Therapiemöglichkeiten inzwischen eine Verzögerung des fortschreitenden Nierenverlustes möglich ist. „Jetzt erst recht lohnt sich eine Früherkennung.“ Jordans fordert daher unter anderem eine Erweiterung des Check-Ups 35. Dieser beinhalte bereits eine Urinanalyse, diese könnte in Kombination mit einer Blutuntersuchung Aufschluss über die Nierenfunktion geben. Auf ihrer Wunschliste steht außerdem ein Disease-Management-Programm für Nierenpatienten beziehungsweise deren Aufnahme in ein bereits bestehendes Chronikerprogramm. Und: ein nationales Dialyseregister, „ein großer Wunsch, der einiges bewirken könnte“.

Isabelle Jordans, Bundesverband Niere

Diagnosesicherheit gleich Patientensicherheit

In seinem Unternehmen wird intensiv an präzisen, verlässlichen und zeitgerechten Diagnosemethoden geforscht. Das schildert Dr. Gunnar Petersen, Head of Medical Affairs Radiology bei Bayer Vital, und bezieht sich dabei auf die Radiologie. „Die richtige Diagnose zu jeder Zeit, schnell und zuverlässig“, lautet das Motto. Denn eine korrekte Diagnose wirkt sich direkt auf die Behandlungsqualität aus. Für Petersen ist diagnostische Sicherheit gleichbedeutend mit der Sicherheit der Patienten.

Großes Potenzial sieht Petersen in der Künstlichen Intelligenz (KI). Bayer entwickelt Softwarelösungen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Anbietern, um im radiologischen Bereich Arbeitsabläufe und Diagnosen mithilfe von KI zu optimieren. In der Radiologie kann KI die Bildgebung verbessern, Prozesse beschleunigen, die Bildinterpretation vereinfachen und Berechnungen sowie Auswertungen für Studien durchführen.

Eine KI kann Informationen von mehreren Hunderttausenden Bildern blitzschnell analysieren und die gewonnenen Informationen zur individuellen Diagnostik heranziehen. „Das sind Unterstützungen, von denen wir in Zukunft sehr viel erwarten können“, freut sich Petersen. „Die Chancen in der Gesundheitsforschung, insbesondere in der Radiologie, sind immens.“ Allerdings betont Petersen: „Die KI wird den Arzt niemals komplett ersetzen. Die endgültige Diagnose stellt der Arzt und auch die Gespräche zwischen Arzt und Patient sind unerlässlich.“ Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz könne mehr Sicherheit gegeben und mehr Zeit für den Austausch zwischen Radiologen und behandelndem Arzt sowie zwischen Behandler und Patient gewonnen werden.

Auch im Bereich Kontrastmittel möchte Bayer kontinuierlich Fortschritte erzielen. Laut Petersen geht es dabei um die Entwicklung schonenderer Kontrastmittel und die Reduktion der Dosis. Darüber hinaus arbeitet Bayer stets an neuen Geräten zur sicheren und zielgerichteten Injektion dieser

Kontrastmittel. Petersen greift in diesem Zusammenhang das Thema Nachhaltigkeit auf: „Unsere Ressourcen sind nicht unendlich.“ Bereits jetzt bietet Bayer Recycling-Programme beispielsweise für Kontrastmittelreste an.

Generell hält der Bayer-Vertreter Patientenaufklärung für essenziell, sowohl in der Therapie als auch bei radiologischen Maßnahmen zur Diagnosestellung. Petersen plädiert für die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen zur schnellen und verständlichen Aufklärung. Aktuell verwendet man Apps und Videos, um Patienten zu informieren und Ängste zu nehmen. „Für Kinder haben wir beispielsweise leicht verständliche Comics.“ Zudem läuft derzeit eine Studie zum Einsatz von Virtual-Reality-Brillen in der Patientenaufklärung.

Dr. Gunnar Petersen, Bayer Vital

Notaufnahme: Wo jede Minute zählt

Diagnosesicherheit ist besonders in Notaufnahmen von großer, mitunter lebensentscheidender Bedeutung. Darauf weist Dr. Bernd A. Leidel in seinem Vortrag „Diagnosesicherheit in der Notfallmedizin – Jede Minute zählt“ hin. Er ist Leitender Oberarzt am Campus Benjamin Franklin (Berliner Charité) und als Notarzt boden- und luftgebunden tätig.

Für sein Referat zieht er die US-Studie „Diagnostic Errors in the Emergency Department: A Systematic Review“ der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) heran. Diese berichtet von 7,4 Millionen (5,7%) Fehldiagnosen, 2,6 Millionen (2,0%) unerwünschten und von 370.000 (0,3%) schweren unerwünschten Ereignissen bei ca. 130 Millionen Besuchen in der Notaufnahme pro Jahr in den USA.

„Das sind Zahlen, die beeindruckend sind – negativen Sinne“, so Leidel. Die AHRQ-Forscher haben dabei berechnet und postuliert, dass die vierthäufigste Todesursache auf eine Fehldiagnose zurückgehe. Allerdings wird diese Untersuchung in Fachkreisen wegen systematischer Schwächen auch sehr kontrovers diskutiert. Trotzdem kann sie hilfreich sein, im Bestreben die Qualität der Notfallversorgung zu verbessern.

Ein Problem im Notaufnahmealltag sei, so Leidel, dass die Patienten nicht mit Diagnosen vorstellig würden, sondern mit Beschwerden. Diese sind meist nicht spezifisch, werden teilweise nur auf genaue Nachfragen von Patienten und teilweise auch sehr umfangreich und bisweilen diffus geschildert. „Man muss also aufpassen, dass uns die Beschwerdeangaben nicht aufs falsche Gleis führen.“ Aus der vorgenannten US-Untersuchung wird auch klar, dass die meisten Falschdiagnosen auf Fehler im System zurückzuführen seien und meist nicht auf individuelle Fehler des Behandelnden.

Leidel wünscht sich eine stärkere Professionalisierung in der Notfallmedizin, zum Beispiel die Etablierung eines Facharztes für Notfallmedizin. In Deutschland gibt es bisher lediglich eine Subspezialisierung in Notfallmedizin. „In den meisten Ländern weltweit können Sie sich bereits im Rahmen Ihrer Facharztausbildung für die Notfallmedizin entscheiden und sich entsprechend qualifizieren“, berichtet Leidel. Außerdem macht er sich – ganz im Sinne der Krankenhausreform – für eine Spezialisierung und Konzentration in der stationären Versorgung stark.

Deutschland habe erwiesenermaßen zu viele Krankenhäuser, zu viele Betten und zu wenig Qualität. Nicht an allen Standorten könnte die gleichhohe Qualität geboten werden. Aber: „Wenn wir Krankenhäuser schließen, müssen wir den Patienten Alternativstrukturen anbieten. Nachbarländer sind da wesentlich weiter.“ Darüber hinaus sei mehr Transparenz gegenüber den Patienten notwendig. Und: In den Häusern sollte es systemische Standards zur Fehlererkennung und Fehlervermeidung geben. Dabei sieht er auch die Industrie in der Pflicht, entsprechende Produkte zu entwickeln und damit die Sicherung der Behandlungsqualität zu unterstützen.

Dr. Bernd A. Leidel, Charité - Universitätsmedizin

Arztempfehlung: „Seien Sie durchaus auch lästig und stellen Sie vor allem Fragen“

Nach den einzelnen Impulsvorträgen kommen die Referentinnen und Referenten zu einer Paneldiskussion zusammen. Ein großes Thema sind dabei Leitlinien.

Für Dr. Bernd A. Leidel ist klar: Leitlinien sind wichtig. „Wir müssen Standards erarbeiten.“ Doch das Problem sei, führt Dr. Christian Deindl aus, „wenn eine Leitlinie auf dem Markt ist, ist sie schon fast wieder veraltet“, sagt der Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit. Er schlägt ein Institut für Leitlinien vor. Dieser Idee begegnet Leidel mit einer gewissen Skepsis. Bei einer solchen Einrichtung fehle der „Einfluss aus der täglichen klinischen Praxis“. Mit dem bisherigen Prozedere zeigt sich der Notfallmediziner zufrieden. Er betont aber, dass das wissenschaftliche Fundament bei der Erstellung von Leitlinien essenziell sei. Zur Wissenschaft gehört aber auch oft Diskurs, es gibt oft kein einfaches richtig oder falsch. Oft gebe es keine isoliert richtige Meinung. Auch Dissens müsse transparent gemacht werden, beispielsweise auch in einer Leitlinie, wenn man eine Therapieempfehlung nicht teilt.

Doch Leitlinien könnten den Behandler auch überfordern, berichtet Isabelle Jordans. Ihr gegenüber hätten Hausärzte über die „Flut an Leitlinien“ geklagt, erzählt die Vorsitzende des Bundesverbands Niere. Dass sich die Gesundheitsindustrie von anderen Wirtschaftszweigen etwas abgucken kann, bejaht Dr. Gunnar Petersen. Andere Branchen würden viel mehr auf KI setzen. „Wir müssen einfach schneller und agiler werden“, fordert der Bayer-Vital-Vertreter. Und er wünscht sich eine andere Mentalität im Gesundheitswesen. „Wir müssen auf das hören, was Patienten und Ärzte brauchen und das schnell umsetzen.“

Eine Zuschauerin adressiert das Thema Informationsaustausch von Arzt zu Arzt. Sie wünscht sich bei Telefonanrufen eine Auswahlmöglichkeit, in der beispielsweise der Facharzt beim Drücken einer Nummerntaste dem Hausarzt aufs Band sprechen kann. Leidel begrüßt den Vorschlag, verweist aber auf die elektronische Patientenakte. Deindl hält fest, dass die Digitalisierung diesen Austausch bereits möglich mache. „Man muss die Leute nur zwingen, diese Disziplin einzuhalten.“

Doch nicht nur die Ärzte sind in der Pflicht. „Es ist maximal wichtig, dass sich der Patient selbst informiert“, meint Christiane Mockenhaupt. Ärzte hielten zwar nicht viel von der Google-Recherche, aber für viele Patienten sei diese trotzdem sinnvoll, so die Vorsitzende des Vereins Selbsthilfe für seltene komplementvermittelte Erkrankungen.

Auch Deindl setzt auf das beherzte Engagement der Patienten. „Seien Sie als Patienten und Angehörige lästig und stellen Sie Fragen, bis die Fragen beantwortet sind.“ Von mündigen Patienten profitiere auch die pharmazeutische Industrie, ist Jordans überzeugt, zum Beispiel in Fragen der Lebensqualität bei der Entwicklung von Arzneimitteln. Die Pharmafirmen selbst dienten ebenfalls als Informationsquelle, führt Petersen an. Die Unternehmen hätten in der Regel Hotlines und medizinische Informationsabteilungen. „Da bekommt man hochwertige Antworten.“

In der Kommunikation will Deindl die Apotheken nicht missen und wünscht sich eine organisierte Einbindung, diese seien ein „ganz wichtiger Multiplikator“.

Patientensicherheit auf ein höheres Level bringen

In seinem Schlusswort hebt Dr. Matthias Meergans, vfa-Geschäftsführer Forschung und Entwicklung, das Anliegen des Verbandes hervor, mit der interaktiven Veranstaltung verschiedene Perspektiven auf das Thema Patientensicherheit darzustellen. „Der Austausch hat bestätigt, dass wir ein Forum brauchen zwischen Firmen, aber auch allen Akteuren im Gesundheitswesen inklusive der Politik, um an Lösungen zu arbeiten.“ Es gehe darum, Patientensicherheit „wirklich auf das Level zu bringen, auf dem wir sie haben wollen“.

Last but not least betont Meergans das Engagement der vielen Ehrenamtlichen bei der Patientensicherheit, das äußerst wichtig sei, um weiter voranzukommen.