Festbeträge, Rabattverträge - wohin steuert die Arzneimittelpolitik?

Apotheke: Verwirrspiel um die RezepteFür viele Patienten ist das Einlösen eines Rezepts in der Apotheke zum Verwirrspiel geworden: Bekomme ich die Tabletten, die ich bislang immer hatte, oder etwa ein alternatives Präparat, das laut Apotheker auf die gleiche Weise wirkt? Sind meine Medikamente in der Apotheke vorrätig oder muss ich noch einmal wiederkommen, weil ich - trotz Alternativen - das Produkt eines ganz bestimmten Herstellers erhalten soll? Wieviel muss ich zuzahlen oder gibt es möglicherweise zuzahlungsfreie Alternativ-Präparate? Kaum ein Patient schaut da noch durch.

Apotheke: Verwirrspiel um die RezepteFür viele Patienten ist das Einlösen eines Rezepts in der Apotheke zum Verwirrspiel geworden: Bekomme ich die Tabletten, die ich bislang immer hatte, oder etwa ein alternatives Präparat, das laut Apotheker auf die gleiche Weise wirkt? Sind meine Medikamente in der Apotheke vorrätig oder muss ich noch einmal wiederkommen, weil ich - trotz Alternativen - das Produkt eines ganz bestimmten Herstellers erhalten soll? Wieviel muss ich zuzahlen oder gibt es möglicherweise zuzahlungsfreie Alternativ-Präparate? Kaum ein Patient schaut da noch durch.

Regulierung durch Festbeträge

Die Verunsicherung der Patienten ist letztlich Folge der häufigen, zum Teil widersprüchlichen Interventionen des Gesetzgebers im Arzneimittelbereich. Viele Jahre lang waren insbesondere Festbeträge ein wichtiges Regulierungsinstrument im Arzneimittelmarkt. 1989 wurde mit dem Gesundheits-Reformgesetz vom Gesetzgeber vorgegeben, dass gesetzliche Krankenkassen die Kosten für Arzneimittel nur bis zu einem Festbetrag übernehmen. Es wurden somit bundesweit einheitliche Erstattungsobergrenzen für Arzneimittel eingeführt (s. Erläuterung im Kasten).

Das Festbetragssystem ist seitdem vielfach modifiziert und ausgebaut worden. Die Patienten bekamen dies vor allem seit 2004 bei der Umsetzung des GKV-Modernisierungsgesetzes zu spüren, als patentgeschützte Arzneimittel in die Festbetragsregelung mit einbezogen wurden. Moderne patentgeschützte Arzneimittel, etwa zur Blutfettsenkung (Statine), zur Therapie säurebedingter Magenerkrankungen (Protonenpumpenhemmer) oder zur Behandlung von Hypertonie und Herzinsuffizienz (ACE-Hemmer), für die niedrige Festbeträge festgesetzt worden waren, waren für gesetzlich Versicherte mit einem Male nur noch zu einem Aufpreis erhältlich. Die Differenz zwischen dem höheren Apothekenverkaufspreis und dem Festbetrag mussten sie selbst tragen - zusätzlich zu der ohnehin geltenden gesetzlichen Zuzahlung von in der Regel fünf bis zehn Euro je Medikamentenpackung.

Die nächste Intervention des Gesetzgebers in das Festbetragssystem brachte dem Patienten ausgewählte Zuzahlungsbefreiungen. Seit 1. Juli 2006 sind preisgünstige Medikamente, deren Einkaufspreis deutlich unter dem Festbetrag liegt, von der gesetzlichen Zuzahlung freigestellt. Damit will der Gesetzgeber erreichen, dass Patienten ihre Ärzte darauf ansprechen, besonders preisgünstige Arzneimittel zu verordnen. Auch diese Bestimmung gilt für alle gesetzlich Versicherten gleichermaßen, unabhängig davon in welcher Kasse sie versichert sind. Die Liste der zuzahlungsbefreiten Medikamente wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich festgelegt.

Hintergrundinformationen zu Festbeträgen

Die Umsetzung der Festbetragsregelung (§ 35 SGB V) erfolgt in zwei aufeinander aufbauenden Verfahrensschritten: Erst beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss für ausgewählte Arzneimittel sogenannte Festbetragsgruppen, dann setzen die Spitzenverbände der Krankenkassen für diese Gruppen Festbeträge fest. Dabei kommen jeweils komplizierte statistische Verfahren zur Anwendung.

Im ersten Verfahrensschritt bildet der Gemeinsame Bundesausschuss primär unter pharmakologisch-therapeutischen Gesichtspunkten Festbetragsgruppen, und zwar entweder

- für Arzneimittel mit identischen Wirkstoffen (Stufe 1) oder

- für Arzneimittel mit vergleichbaren Wirkstoffen (Stufe 2) oderNach einer Anhörung von Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie der Arzneimittelhersteller und der Berufsvertretungen der Apotheker, deren Stellungnahmen geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt werden, beschließt der Bundesausschuss die jeweiligen Festbetragsgruppen.

- für Arzneimitteln mit vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen (Stufe 3).

Im zweiten Verfahrensschritt legen die GKV-Spitzenverbände den jeweiligen Festbetrag für die Gruppen fest. Sie sollen dabei neben ökonomischen Überlegungen auch Versorgungsaspekte berücksichtigen. Zu den Festbetragsvorschlägen der Spitzenverbände wird - wie beim Gruppenbildungsverfahren - zunächst eine Sachverständigenanhörung durchgeführt. Nach Auswertung der Anhörungsunterlagen erfolgt schließlich die Festbetragsfestsetzung und deren Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Die Festbeträge werden kontinuierlich - in der Regel jährlich - an die Marktentwicklung angepasst.

Seit dem GKV-Modernsierungsgesetz (1994), verschärft durch das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (1996), besteht die Möglichkeit, patentgeschützte Arzneimittel mit in das Festbetragssystem einzubeziehen und sogenannte "Jumbogruppen" der Stufen 2 und 3 aus patentfreien und patentgeschützten Arzneimittel zu bilden. Die Festbeträge dieser Jumbogruppen orientieren sich an den niedrigen Preisen der patentfreien Arzneimittel. Eine Versorgung der Versicherten mit modernen Arzneimitteln ist zu diesen geringen Preisen oft nicht möglich. Lediglich patentgeschützte Arzneimittel, "deren Wirkungsweise neuartig ist oder die eine therapeutische Verbesserung, auch wegen geringerer Nebenwirkungen, bedeuten", sind von dieser Regelung ausgenommen (§ 35 Abs. 1 Satz 4 SGB V) - eine Bestimmung, die in der Festbetragspolitik des Bundesausschusses allerdings bislang kaum Anwendung findet.

- für Arzneimittel mit vergleichbaren Wirkstoffen (Stufe 2) oder

Rabattverträge im Aufwind

Mit der jüngsten Gesundheitsreform, dem seit 1. April 2007 geltenden GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz, hat der Gesetzgeber hingegen kassenindividuellen Erstattungsregelungen die Vorfahrt erteilt. Krankenkassen können mit Arzneimittelherstellern Rabattverträge aushandeln, und Apotheken sind verpflichtet, solche rabattierten Arzneimittel bevorzugt abzugeben (s. Erläuterung im Kasten). Gegenwärtig existiert eine Vielzahl verschiedener Rabattverträge, die sich vornehmlich auf den generikafähigen Markt beziehen. Einzelne Krankenkassen verzichten darüber hinaus bei rabattierten Medikamenten (teilweise) auf die gesetzliche Zuzahlung, wenn die betreffenden Produkte nicht ohnehin bereits von den Spitzenverbänden der Krankenkassen kassenübergreifend freigestellt worden sind.

Damit hat die Unübersichtlichkeit im Arzneimittelsektor für alle Beteiligten eine neue Stufe erlangt. Zentrale Steuerungsinstrumente, wie das Festbetragssystem, stehen - zum Teil unvereinbar - neben dezentralen Regelungen, wie die genannten Rabattvereinbarungen. Einerseits setzt die Politik heute auf direkte Verhandlungen zwischen Kassen und Herstellern, um weitere Einsparungen bei den Arzneimittelausgaben zu erzielen. Andererseits hält sie an zentralen Regulierungen fest, die eine kasseneinheitliche Preisgestaltung voraussetzen, und schränken die Gestaltungsspielräume der Beteiligten für einzelvertragliche Lösungen zugleich unnötig ein. Die Politik hat bislang versäumt, den undurchschaubaren Regulierungsdschungel im Arzneimittelsektor zu lichten. Noch ist offen, ob die Arzneimittelversorgung der Patienten in Zukunft über den Vertragswettbewerb der Krankenkassen oder das Festbetragssystem und andere zentrale Regulierungen bestimmt wird.

Hintergrundinformationen zu Rabattverträgen

Seit 2003 besteht gesetzlich die Möglichkeit, dass Krankenkassen Rabattvereinbarungen über Arzneimittel mit pharmazeutischen Unternehmen abschließen (§ 130 a Abs. 8 SGB V). Diese Regelung hatte zunächst kaum praktische Bedeutung. Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (2007) hat dieses Instrument inzwischen stark aufgewertet. Insbesondere die vorrangige Abgabeverpflichtung des Apothekers zugunsten rabattierter Arzneimittel erweist sich als wirksamer Anreiz. Voraussetzung dafür ist, dass der Arzt die Substitution nicht durch das Ankreuzen des Aut-idem-Feldes auf dem Rezept ausgeschlossen hat. Für den Arzt besteht zudem der Anreiz, gegebenenfalls von der Wirtschaftlichkeitsprüfung befreit zu sein, wenn er seinem Patienten ein rabattiertes Arzneimittel verordnet. Ist das rabattierte Arzneimittel nicht verfügbar, muss der Apotheker das Medikament zunächst beschaffen oder, bei negativem Erfolg, die Nicht-Lieferfähigkeit dokumentieren. Sonst muss er mit Sanktionen rechnen (Retaxation).

Bereits ein halbes Jahr nach Inkraftreten des neuen Gesetzes hat die große Mehrzahl der Krankenkassen solche Rabattverträge abgeschlossen - entweder mit einem oder mehreren Herstellern für einzelne Wirkstoffe (Wirkstoffverträge) oder mit einem oder mehren Herstellern über deren gesamtes (Generika-) Sortiment (Sortimentverträge). Signalwirkung für die Kassenseite hatte zudem die öffentliche Ausschreibung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) vom Herbst 2006 für eine größere Zahl von Wirkstoffen. Die Umsetzung der AOK-Verträge führte anfangs zu Lieferproblemen und großer Verunsicherung in den Apotheken, die mit der Zeit abgebaut werden konnten. Die Vertragsinhalte der abgeschlossenen Rabattverträge sind im einzelnen nicht bekannt. Bislang kann auch das Einsparvolumen bei den Arzneimittelausgaben durch Rabattverträge nicht beziffert werden.

Kommentierung des VFA

Der VFA steht dem Vertragswettbewerb im Arzneimittelsektor grundsätzlich offen gegenüber. Voraussetzung für dezentrale Abstimmungsprozesse ist aber, dass auch zwischen den Krankenversicherern echter Wettbewerb herrscht und die Regeln der Wettbewerbskontrolle greifen. Das ist zurzeit nicht gegeben. Eine Forcierung von Einzelverhandlungen zwischen Krankenkassen und Arzneimittelherstellern innerhalb des bestehenden hochregulierten Gesamtsystems, das durch massive Eingriffe in die Preisbildungsfreiheit der Hersteller und eine Monopolstellung der Krankenkassen gekennzeichnet ist, ist inkonsequent und abzulehnen.

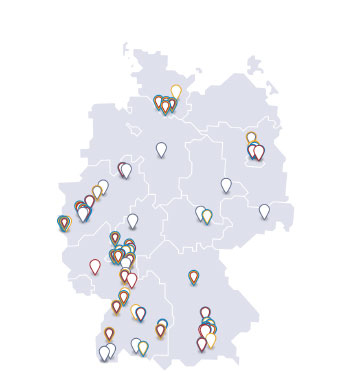

Unsere Mitglieder und ihre Standorte

Der vfa ist der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland. Er vertritt die Interessen von 46 weltweit führenden Herstellern und ihren rund 90 Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Die Mitglieder des vfa stehen für mehr als die Hälfte des deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland rund 100.000 Mitarbeiter:innen. Rund 20.000 davon arbeiten in Forschung und Entwicklung.