Angst und Hoffnung - Gesundheit gilt nicht überall als Menschenrecht

Von Basil Wegener

Berlin (dpa) - Er schlägt nach der ersten Operation seines Lebens die Augen auf, und sein Zimmer ist voller Polizisten. Sie durchstöbern in einer Leipziger Klinik seine Sachen. Wie oft hat sich Somchai in seinen eineinhalb Jahren in Deutschland in letzter Minute vor der Polizei versteckt. Der 31-jährige Thailänder wollte nicht auffliegen. Viel zu lange wartete er, bis er sich zum Arzt traute. Fast bis zum Tod. Jetzt sind die Beamten da, und ihm geht es zu schlecht, um Angst vor einer Abschiebung zu haben. Somchai ist einer der vielen Menschen mit ausländischen Wurzeln, für die der Gang zum Arzt Luxus und Bedrohung ist. Eine Reise zu Orten mit Schicksalen zwischen Leben und Tod.

In den vergangenen Wochen hat sich die deutsche Ärzteschaft aufgeschreckt von Problemen bei der Versorgung von Migranten gezeigt. Die Mediziner formulierten Stellungnahmen und Beschlüsse. Denn zu ihrem offiziellen Berufsethos zählt, dass sie alle Patienten behandeln, egal woher sie kommen und warum sie krank sind. Doch vielen bleibt das Recht auf Gesundheit trotzdem verwehrt.

Leipzig, Ende Februar: Die Polizisten gingen wieder, Somchai blieb in der Klinik. Er fühlte sich schlecht. «Ich hatte Angst vor allem», erzählt er. Was die Ärzte sagten, verstand er nicht. Ein Dolmetscher fehlte, und Deutsch spricht Somchai nicht. Er dachte, die Ärzte hätten seinen Blinddarm herausgenommen. Umso mehr erschrak er über seine Narbe. Wortlos zieht Somchai sein T-Shirt hoch: Mehr als 20 Zentimeter zieht sie sich von unten quer über den Bauchnabel nach oben.

Leise und stockend berichtet Somchai weiter. Seine großen braunen Augen schauen abwechselnd auf seine Zuhörer und seine weiße Bettdecke mit zarten gelben Streifen. 13 Tagen nach dem Eingriff, erzählt er, sei er auf eine Polizeiwache gebracht worden. Fingerabdrücke musste er abgeben. Dann kam er in ein Heim. Was das für eines war, weiß er nicht.

«Eine Heim-Mitarbeiterin sah, wie blass und schwach ich war.» Sie brachte den Thailänder weg von dort - am Ende führte ihn seine Odyssee in eine Klinik nach Berlin. Erst hier eröffnete eine junge Ärztin dem Patienten mit Hilfe einer Dolmetscherin die schockierende

Wahrheit: Er hatte Lymphknotentuberkulose und eine HIV-Infektion.

Somchai liegt in einem hellen Zwei-Bett-Zimmer, die Balkontür ist offen. Wind streicht durch Blätter. Vögel zwitschern. Eine Oase der Friedlichkeit und Freundlichkeit auf seinem Leidensweg. Das Gesundheitsamt bezahlt seine Tuberkulose-Behandlung aus Gründen des Seuchenschutzes. Wie Somchai mit richtigem Namen heißt und in welchem Krankenhaus er liegt, darf man nicht schreiben.

Warum ist er nach Deutschland gekommen? «Ich wollte Geld verdienen, um meiner kranken Mutter zu helfen.» Von ihr hat er wahrscheinlich die Tuberkulose-Bakterien. Er lebt mit der 71-Jährigen im Nordosten Thailands. Dort riet ein Bekannter zum Deutschland-Abenteuer. «Ich fühle mich so allein und denke die ganze Zeit an meine Mutter», sagt Somchai. Es ist fast ein Flüstern.

«Die Tuberkulose-Behandlung dauert neun Monate», erklärt seine Ärztin. Und dann? Dann endet die Therapie. Dann bräuchte er eine HIV-Behandlung. Somchai kann dann aber abgeschoben werden - obwohl AIDS-Kranke in Thailand geächtet werden und oft angemessen, oft aber auch nicht ausreichend Medikamente bekommen. Somchai hat Schulden.

«Ich will mich nicht mehr verstecken.» Eine traurige Stimmung breitet sich im Zimmer aus. «Wenn ich sterben muss, will ich bei meiner Mutter sterben.» Schnell geht Somchais Ärztin mit fürsorglichem Blick auf den Patienten dazwischen. «Wir wollen, dass Sie behandelt werden und Ihre Mutter besuchen.»

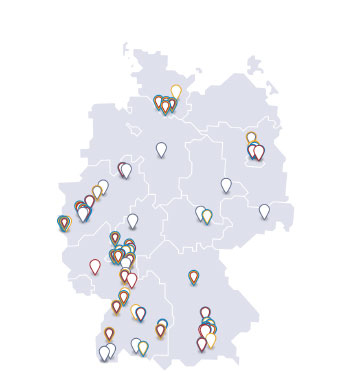

Sollen Menschen wie Somchai in Deutschland eine Behandlung bekommen? Auf dem 116. Deutsche Ärztetag fassten die Mediziner dieses Jahr gleich sechs Beschlüsse zum Thema. «Akut erkrankte Flüchtlinge zu versorgen, ist eine Aufgabe aller Ärztinnen und Ärzte», mahnten die Delegierten etwa. 200 000 bis 600 000 Menschen sollen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland sein. Ausdrücklich wies der Ärztetag aber auch auf das wachsende Problem nicht ausreichend versicherter EU-Bürger hin. Was das bedeutet, kann man am Besten bei der Malteser Migranten Medizin verstehen.

Die größte dieser bundesweit zwölf Malteser-Ambulanzen ist im Westen Berlins, 100 Meter von der Stadtautobahn entfernt. In das ehemalige Schwesternwohnheim kommen pro Jahr derzeit rund 11 000 Patienten, meist ohne Versicherungsschutz. Fünf Frauen aus Rumänien sitzen im Wartezimmer, in eine lebhafte Unterhaltung in ihrer Landessprache vertieft. Kinderwagen stehen da, ein paar Kinder sitzen auf dem Schoß. Eine Rumänin bietet den Fremden Cola in Bechern an.

Daneben wartet Sevdalin. Der 27-Jährige ist mit seiner drei Jahre jüngeren Frau Julia da. In einem Monat soll ihr Baby kommen. Das Paar stammt aus Warna, einer bulgarischen Stadt am Schwarzen Meer. Mit prima Wetter, wie sie sagen, aber ohne Jobs. «Hier arbeite ich auf Baustellen und verdiene mal 500, mal 600 oder 800 Euro im Monat», sagt Sevdalin. Einen Klinik-Geburtsplatz haben sie. «Das kostet 2500 Euro», stöhnt er. «Ich will es in Raten bezahlen.»

Die 17-jährige Aysel, eine Roma aus Bulgarien, ist hier, weil sie einen juckenden Ausschlag hat. Die 29-jährige Russin Jana sagt, sie plagen Bauchschmerzen. Die 30-jährige Vietnamesin Xuan ist mit ihrer einjährigen Tochter Mai Anh zur Vorsorge da. Ihnen allein gemein ist: Sie haben keine «AOK-Karte», wie sie sagen.

Die leitende Ärztin, Adelheid Franz, sitzt vor einer Bücherwand voller Medizinzeitschriften. Woanders könnte sie mehr verdienen als in der auf Spenden angewiesenen Einrichtung. Wenn man sie fragt, warum sie dennoch hier die vielen Armen behandele, blickt sie einen eindringlich an. «Für mich sind diese Menschen nicht arm. Sie haben es nach Deutschland geschafft und sind meist stark und klug.» Energisch setzt sie hinzu: «Wir können unmöglich alle Europäer in Deutschland behandeln.» Doch wer nun einmal da sei, sei eben ein Patient. «Im Grunde ist das für mich eine normale Praxis.»

Viel schwieriger wird es für Tausende, die vor Krieg, Gewalt oder Vergewaltigung nach Deutschland geflohen sind und nicht unter Wunden des Körpers leiden - sondern unter einem Psychotrauma. Unsere letzte Station führt uns ins größte der rund 20 Behandlungszentren für Folteropfer, untergebracht in einigen Backsteingebäuden eines ehemaligen Berliner Krankenhauses. «Wir haben jede Woche zehnmal mehr Anfragen, als wir aufnehmen können», sagt Mechthild Wenk-Ansohn, die die ambulante Abteilung leitet. Im Moment gebe es etwa viele Tschetschenen hier, die in Polizeistationen gefoltert worden seien, und Afghanen, misshandelt von der Polizei oder den Taliban. «Jeden großen Konflikt spüren wir hier.» Bald kämen wohl vermehrt Syrer.

Wer es geschafft hat, hier eine Psychotherapie zu bekommen, dem ist Hilfe und Abschirmung sicher. Auf einem roten Sofa sitzt eine 32-jährige Iranerin, die namenlos bleiben soll. Daneben hört ihre fünf Jahre ältere Therapeutin Susanne Höhne aufmerksam zu. Die Iranerin erzählt: «Ich habe meinen Mann verlassen und bin nach Deutschland geflohen.» Vorsichtig berichtet sie: «Es war sehr schwer, weil ich keinen Kontakt zu irgendjemanden aufbauen konnte.» Sie erklärt: «Ich habe niemandem vertraut.» Nach einer Weile die Frage: Was denn passiert sei? Die Frau schaut zu ihrer Therapeutin. «Es war alles zu durcheinander, ich musste weg aus dem Iran.» Warum? «Ich möchte nicht darüber sprechen.»

Einige Tage später. Aus der Klinik von Somchai gibt es Neuigkeiten. Der Patient hat das Krankenhaus überraschend auf eigene Faust verlassen. Seine junge Ärztin hätte den Abschiedsbrief an seinem Bett fast übersehen. «Ich habe so schlimmes Heimweh», schrieb er. Er bedankte sich darin herzlich. Doch übers Internet habe er zwei Sachen erfahren: Jetzt gebe es über einen Bekannten eine Möglichkeit zur Rückkehr. Und in der Hauptstadt seines Heimatlandes, in Bangkok, könne man sich kostenlos gegen AIDS behandeln lassen. «Seine Tuberkulose war nicht ansteckend», sagt seine Ärztin. Deshalb haben sie ihn ziehen lassen und keine Behörden eingeschaltet. Sie hofft, dass er wirklich gut behandelt wird.