Adaptive Pathways – neue Wege zum zugelassenen Medikament

Mit den Adaptive Pathways kombiniert die europäische Arzneimittelbehörde EMA etablierte Zulassungsmechanismen zu einem Entwicklungsweg für Medikamente, um z.B. wissenschaftliche Beratungen effektiver einsetzen zu können. Derzeit bereitet die EMA die Veröffentlichung von rund einem Dutzend Arzneimittelentwicklungsprojekten vor, die im Rahmen eines Pilotprojekts mittels Adaptive Pathways durchgeführt werden sollen. Wichtigstes Ziel dieser Neuerung ist es, dass schwer kranke und bislang schlecht therapierbare Patienten schneller Zugang zu neuen Medikamenten bekommen sollen, die ihnen helfen können. Diese Programme werden durch umfangreiche Monitoring-Maßnahmen zur Wirksamkeit und Arzneimittelsicherheit unter Praxisbedingungen flankiert.

Patienten sollen auf die Zulassung neuer Medikamente nicht länger als nötig warten müssen

Ein zusätzlicher Entwicklungsweg für Medikamente

Medikamente sollen nur für Patienten zugelassen werden, für die das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer Therapie positiv ist. Um dieses Verhältnis zu ermitteln, muss mit dem betreffenden Medikament eine ganze Serie von Untersuchungen und klinischen Studien durchgeführt werden. In den 1970er Jahren wurde dafür das bis heute gültige Entwicklungs-Schema für Medikamente festgelegt, das aus präklinischen (vor allem toxikologischen) Tests gefolgt von Studienprogrammen der Phasen I, II und III besteht; nach Abschluss dieses Entwicklungsprogramms kann, wenn gute Ergebnisse vorliegen, die Zulassung beantragt werden.

Allerdings gibt es bei einem Medikament nicht nur „das eine“ Nutzen-Risiko-Verhältnis. Vielmehr stellt sich dieses Verhältnis für verschiedene Patientengruppen unterschiedlich dar: Bei lebensbedrohlich erkrankten Patienten sieht die Nutzen-Risiko-Abwägung beispielsweise anders aus als bei Patienten mit einem milden Krankheitsverlauf. Bei Patienten, bei denen die Therapiealternativen extrem risiko- oder nebenwirkungsreich sind, stellt es sich günstiger dar als bei Patienten, die auch mit etablierten Therapien gut versorgt werden kann. Anders gesagt: Für bestimmte Patienten ist weitaus schneller klar als für andere, dass es für sie besser wäre, wenn sie ein neues, noch nicht zugelassenes Medikament sofort bekommen könnten.

Deshalb wurden im Laufe der Zeit immer mehr Zusatz-Regelungen geschaffen, um das zu ermöglichen. Dazu gehört die Möglichkeit, sie für diese Patientengruppe schon nach Phase II mit der Auflage vorläufig zuzulassen, dass die Studien der Phase III nachgeholt werden. Beispiele dafür sind mehrere Krebs- und Tuberkulosemedikamente, die so für austherapierte Patienten zugänglich gemacht wurden. Denn Patienten nützt das beste Medikament nichts mehr, wenn es erst nach ihrem Ableben zugelassen wird.

Nun etabliert die EMA mit den Adaptive Pathways ein System von Entwicklungswegen für Medikamente, das von vorn herein flexibel ist, und die bisherigen Zusatz-Regelungen integriert. Sie sollen als Alternative neben den bisherigen Entwicklungspfad treten, sollen diesen aber nicht ersetzen.

Laut EMA kommt ein Adaptive Pathway nur für ein Medikament in Betracht, das – wenn es wirklich die erwartete Wirksamkeit zeigt – für bestimmte Patienten eine dringend erhoffte Therapieverbesserung bringt. In der Sprache der EMA sind das Patienten mit einem „high medical need“.

In die Begleitung der Adaptive Pathways sollen laut EMA-Konzept frühzeitig auch Patienten und Organisationen für Nutzenbewertung (Health Technology Assessment Bodies wie der deutsche Gemeinsame Bundeausschuss [G-BA]) einbezogen werden.

Wie wird ein Medikament entlang eines Adaptive Pathways entwickelt?

Die Entscheidung, ob für ein Medikament ein Apdative Pathway beschritten werden kann oder der bisherige Entwicklungsweg in Betracht kommt, trifft die EMA, nicht der Hersteller des Medikaments. Er kann lediglich den Adaptive Pathway beantragen und einen Entwicklungsweg vorschlagen. Die EMA entscheidet letztlich, welches Entwicklungsprogramm für Zulassungen für das Medikament in Betracht kommt.

Zu diesem Programm gehört in jedem Fall ein – auch nach der Zulassung greifendes – umfangreiches Maßnahmenpaket, mit dem potentielle Arzneimittelrisiken entdeckt und Risiken für Patienten minimiert werden sollen, ein „Risk Management Plan“.

Die ersten Patienten-Studien mit einem Medikament auf dem Adaptive Pathway konzentrieren sich vor allem auf die Teilgruppe der Patienten mit dem höchsten „medical need“, auch wenn das Medikament eigentlich auch für andere Patienten in Betracht kommt. Wenn sich in diesen Studien für die Zielgruppe bereits ein eindeutig positives Nutzen-Risiko-Verhältnis ergibt, kann auch ohne Phase-III-Studien eine Zulassung beantragt und, wenn die Ergebnisse die EMA-Experten überzeugen, erteilt werden.

Die Erprobung des Medikaments mit und für weitere Patiententeilgruppen folgt anschließend und führt im Erfolgsfall zu Zulassungserweiterungen. Für diese erweiternde Erprobung des Medikaments sieht das Adaptive Pathways-Konzept vor, nicht automatisch die im traditionellen Schema vorgesehene Studienfolge zu absolvieren, sondern für jedes Medikament und für jede Patiententeilgruppe neu zu überlegen, mit welchen Maßnahmen die zulassungsrelevante Evidenz generiert werden kann. Hier sollen neben klinischen Studien auch Patientenregister und andere nicht-interventionelle Studien eine Rolle spielen; insbesondere um zu sehen, wie sich die Medikamente in der praktischen Anwendung bewähren.

Generell gilt für Adaptive Pathways, dass verlässliche Surrogat-parameter als Erfolgskriterien (sogenannte Endpunkte) in klinischen Studien genutzt werden sollen, wo es sie gibt. Damit sind messbare Parameter (Frühindikatoren) gemeint, an denen der spätere Therapieerfolg bereits ablesbar ist, noch ehe dieser in vollem Umfang eingetreten ist. Auch das soll dazu beitragen, dass die Entwicklungszeit bis zur Zulassung nicht länger dauert als nötig. Daran gekoppelt ist allerdings die Verpflichtung, nach Erteilung der jeweiligen Zulassung die Gültigkeit des Surrogatparameters durch Untersuchung der endgültigen Behandlungsergebnisse bei Patienten noch einmal zu bestätigen.

Die Arzneimittelentwicklung wird durch Adaptive Pathways nicht generell beschleunigt; nur einige besonders therapiebedürftige Patientengruppen könnten durch sie eher Zugang zu neuen Therapien erhalten, als das bisher der Fall war (wenn nicht einer der genannten Ausnahme-Wege beschritten wurde). Der wesentliche Unterschied zum bisherigen Schema besteht vielmehr darin, dass bei der Sequenz der Entwicklungsschritte andere Prioritäten gesetzt werden.

Erste Medikamente auf dem Weg zu Adaptive Pathways

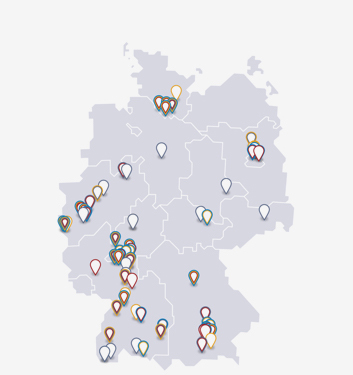

Seit März 2014 sind Adaptive Pathways nicht länger nur ein Konzept, sondern als sogenannte MAPPs (Medicines Adaptive Pathways to Patients) Teil des europäischen Arzneimittelrechts; und sie sind Teil der Arbeit der EMA Denn diese wertet gerade ein Pilotprojekt aus, bei dem aus 62 Anträgen von Unternehmen 12 Medikamentenkandidaten ausgewählt wurden, deren klinische Entwicklung entlang von Adaptive Pathways verfolgt werden soll. Die EMA hat einen ersten Bericht für Mitte 2016 angekündigt.

Bei der Umsetzung werden dann die EMA und der jeweilige Hersteller eng zusammenarbeiten. Die EMA rechnet mit den ersten Zulassungen der diese Adaptive Pathways nutzenden Medikamente frühestens 2019/2020.

Einschätzung des vfa

Die MAPPs der EMA eröffnen einen schlüssigen Weg, um besonders therapiebedürftigen Patientengruppen medizinischen Fortschritt frühzeitig zugänglich zu machen, ohne dass Ausnahmeregelungen bemüht werden müssen. Deshalb begrüßt es der vfa, dass diese Option geschaffen wurde.

Wie die EMA selbst erwartet der vfa allerdings, dass die meisten Medikamente weiterhin auf dem klassischen Entwicklungsweg zur Zulassung gebracht werden und die Adaptive Pathways nur für Medikamente in geringer Zahl beschritten werden.

Bei MAPPs ist zu Recht vorgesehen, frühe Zulassungen weiterhin nur dann auszusprechen, wenn für das betreffende Medikament und die betreffende Zielgruppe ein klar belegtes positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gegeben ist. Niemandem wäre mit einer Absenkung dieser Zugangshürde gedient gewesen – weder den Patienten noch den Unternehmen –, aber das stand auch nie zur Debatte.

Ob im Rahmen von MAPPs-Entwicklungen öfter als bisher Studiendesigns auf Surrogatparametern aufgebaut werden können, bleibt abzuwarten. Denn für viele Therapiegebiete sind bislang keine Surrogatparameter so validiert, dass sie eine zuverlässige Vorhersage des Therapieerfolges erlauben. Aber diese Herausforderung betrifft alle Studienprogramme, seien sie nun „adaptiv“ oder konventionell.

Da bei MAPPs die ersten Zulassungen für tendenziell sehr kleine Patientengruppen ausgesprochen werden und bis zum Erreichen einer Zulassung für das volle Patientenpotenzial möglicherweise sogar mehr Evidenz erarbeitet werden muss als heute, ist das Programm klar an medizinischen Zielen ausgerichtet und kein ökonomisches Entgegenkommen gegenüber den Unternehmen.

Der vfa wird aufmerksam beobachten, wie bei den ersten auf Adaptive Pathways vorangetriebenen Projekten die Evidenz-Anforderungen für die Zulassungserweiterungen ausgestaltet werden. Davon wird abhängen, ob Adaptive Pathways den Medikamentenzugang für die Patienten außerhalb der „highest need“-Gruppe ähnlich wie heute steuern oder ob es hier zu größeren Veränderungen kommt.

Noch nicht abschließend geklärt ist, ob über Adaptive Pathways entwickelte Medikamente nach ihrer Zulassung andere Nutzenbewertungsverfahren erfordern als andere Arzneimittel. Der deutsche Spitzenverband der Krankenkassen vermutet das. Weil allerdings auch MAPPs -Medikamente von Anfang an nur für solche Patienten zugelassen werden, für die das Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv geklärt ist, ist es möglicherweise gar nicht nötig, irgendwelche Änderungen im Bewertungsverfahren vorzunehmen.