Biopharmazeutika

Biopharmazeutika sind Medikamente mit einem Protein oder größeren Peptid als Wirkstoff, die mittels gentechnischer Produktion hergestellt werden. Bei dieser Produktionmethode entstehen Wirkstoffe nicht durch chemische Synthese, sondern werden von in Kultur gehaltenen Bakterien, Pilzen oder Säugetierzellen hergestellt. Das allein charakterisiert sie aber noch nicht; denn auch die Grundstoffe für die meisten Antibiotika wurden und werden von Pilzen oder Bakterien in Fermentern hergestellt, und das schon seit den 1940er Jahren. Bei Biopharmazeutika kommt hinzu, dass die Produktionsorganismen erst durch eine Genübertragung befähigt wurden, die gewünschten Wirkstoffe herzustellen.

Waren Biopharmazeutika in ihren Anfängen in den 1980er- und 1990er-Jahren vor allem für die Therapie von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie in Hepatitis-B-Impfstoffen im Einsatz, findet man sie heute in fast allen Gebieten der Medizin. Besonders viele werden für die Behandlung von Krebserkrankungen und immunologischen Krankheiten entwickelt.

Gene und Gentechnik

Alle Lebewesen – Menschen ebenso wie Bakterien – besitzen in ihren Zellen ein Erbgut. Es dient als Bauplan für den ganzen Organismus. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Zeichnung, sondern um eine Art langen Text, der in Form langer Molekülstränge „geschrieben" ist. Diese Moleküle heißen DNA. Bestimmte Abschnitte des DNA-„Textes" nennt man Gene. Im menschlichen Erbgut gibt es etwa 25.000 davon. Die meisten Gene sind Bauanleitungen für bestimmte Proteine (Eiweißstoffe), also große Moleküle, die im Körper wichtige Aufgaben übernehmen. Dazu zählen beispielsweise die Enzyme, die Nährstoffe und andere Substanzen im Körper abbauen, aufbauen oder umwandeln. Auch die zellulären Empfangsantennen für die Botenstoffe anderer Zellen – die Rezeptoren – sind Proteine. Einige Botenstoffe – etwa die Interferone und Interleukine, mit denen die Zellen des Immunsystems miteinander kommunizieren – sind ebenfalls Proteine. Zellen können Gene „ablesen“ und daraufhin die entsprechenden Proteine bilden. Weil die Sprache der Gene universell ist, kann auch ein Bakterium ein menschliches Gen lesen und daraufhin ein menschliches Protein bilden – vorausgesetzt natürlich, das menschliche Gen wurde in sein Erbgut eingebracht. Dies ist möglich mit Hilfe der Gentechnik.

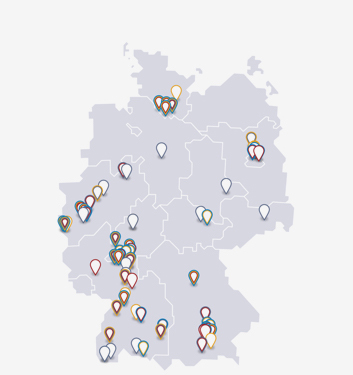

Produktion von Biopharmazeutika in DeutschlandMit Gentechnik wird ein Repertoire an Labormethoden bezeichnet, mit denen man Gene innerhalb der DNA finden, kopieren, vervielfältigen und in die DNA einer anderen Zelle einfügen kann. Zusätzlich ermöglicht Gentechnik, Gene gezielt zu verändern oder sie aus Teilen mehrerer verschiedener Gene zusammenzusetzen. Es ist nicht nur möglich, einzelne Zellen gentechnisch zu verändern, sondern auch Tiere oder Pflanzen; diese nennt man dann „transgen“. Die dank einer Genübertragung hergestellten Wirkstoffe heißen „rekombinante Proteine“.

Produktion von Biopharmazeutika in DeutschlandMit Gentechnik wird ein Repertoire an Labormethoden bezeichnet, mit denen man Gene innerhalb der DNA finden, kopieren, vervielfältigen und in die DNA einer anderen Zelle einfügen kann. Zusätzlich ermöglicht Gentechnik, Gene gezielt zu verändern oder sie aus Teilen mehrerer verschiedener Gene zusammenzusetzen. Es ist nicht nur möglich, einzelne Zellen gentechnisch zu verändern, sondern auch Tiere oder Pflanzen; diese nennt man dann „transgen“. Die dank einer Genübertragung hergestellten Wirkstoffe heißen „rekombinante Proteine“.

Gene und DNA

Der dänische Biologe Wilhelm Johannsen prägte Anfang des 20. Jahrhunderts für die Erbanlagen, die ein Lebewesen an seine Nachkommen weitergibt, den Namen „Gene“. Damals war es noch ein Rätsel, wie diese aussehen. Erst in den 1940er Jahren wurde klar, dass sie aus einer Substanz gemacht sind, die DNA heißt. Und erst 1953 wurde deren Struktur von den späteren Nobelpreisträgern James Watson und Francis Crick sowie Rosalind Franklin aufgeklärt. Diese Struktur – die „Doppelhelix“ oder „verdrehte Strickleiter“ – wurde zum Symbol der Bio- und Gentechnologie.

Gentechnische Produktion

Für die gentechnische Produktion von Protein- und größeren Peptid-Wirkstoffen eignen sich insbesondere Bakterien sowie Hefe- und Säugetierzellen. Seltener werden auch Vogel-, Insekten- oder Pflanzenzellen verwendet oder transgene Tiere.

Bei der Wahl des Produktionsorganismus ist entscheidend, was hergestellt werden soll: Manche Protein-Wirkstoffe benötigen, um funktionstüchtig zu sein, eine „Veredelung" durch Anhängen bestimmter Kohlenhydrate. Bakterien können diese nicht ausführen. Hefen können es, aber das Ergebnis weicht mitunter deutlich von dem bei Menschen ab. Besser können nur Zellen leisten, die den menschlichen noch ähnlicher sind, wie die Zellen einiger Säugetiere (so beispielsweise CHO-Zellen, siehe Kasten) oder eben menschliche Zellen. Die allerdings stellen wesentlich höhere Ansprüche an ihre Lebensbedingungen und vermehren sich langsamer als Bakterien. Insektenzellen werden u.a. für die Impfstoffproduktion genutzt, Pflanzenzellen nur für Protein-Wirkstoffe, die in der EU vermarktet werden. Für einige wenige Medikamente wurden gentechnisch veränderte (= transgene) Kaninchen gezüchtet, aus deren Milch die Protein-Wirkstoffe extrahiert werden.

Der unsterbliche Hamster

CHO-Zellen, einige aufgrund einer gentechnischen Veränderung rot gefärbtViele Wirkstoffe für Biopharmazeutika werden mit sogenannten CHO-Zellen hergestellt. CHO steht für „chinese hamster ovary“. Die Myriaden von CHO-Zellen, die heute in aller Welt verwendet werden, stammen alle von einem einzigen Hamster ab, der 1957 an der Universität Denver, USA, lebte. „In Kultur gehaltene Zellen aus Lunge, Niere, Milz und dem Ovar dieses Tieres haben sich ausgezeichnet vermehrt; und die aus dem Ovar konnten schon länger als 10 Monate in Kultur gehalten werden, ohne dass die Vermehrungsrate nachgelassen oder sich die Gestalt der Zellen [...] verändert hätte.“ So berichteten die Wissenschaftler:innen seinerzeit begeistert [Quelle: Puck TT, et al.: Journal of Experimental Medicine 108, 945–953 (1958)]. Sicher hätten sie nicht gedacht, dass aus 10 Monaten einmal mehr als 60 Jahre werden würden, und kein Ende absehbar ist.

CHO-Zellen, einige aufgrund einer gentechnischen Veränderung rot gefärbtViele Wirkstoffe für Biopharmazeutika werden mit sogenannten CHO-Zellen hergestellt. CHO steht für „chinese hamster ovary“. Die Myriaden von CHO-Zellen, die heute in aller Welt verwendet werden, stammen alle von einem einzigen Hamster ab, der 1957 an der Universität Denver, USA, lebte. „In Kultur gehaltene Zellen aus Lunge, Niere, Milz und dem Ovar dieses Tieres haben sich ausgezeichnet vermehrt; und die aus dem Ovar konnten schon länger als 10 Monate in Kultur gehalten werden, ohne dass die Vermehrungsrate nachgelassen oder sich die Gestalt der Zellen [...] verändert hätte.“ So berichteten die Wissenschaftler:innen seinerzeit begeistert [Quelle: Puck TT, et al.: Journal of Experimental Medicine 108, 945–953 (1958)]. Sicher hätten sie nicht gedacht, dass aus 10 Monaten einmal mehr als 60 Jahre werden würden, und kein Ende absehbar ist.

Zur Etablierung einer neuen Wirkstoffproduktion wird der ausgewählte Zelltyp mit dem gewünschten Gen ausgestattet, immer weiter vermehrt und an immer größere Fermenter „gewöhnt". Danach wird die Produktion optimiert: Es werden die optimalen Bedingungen ermittelt (hinsichtlich Temperatur, Nährstoffen, Rührgeschwindigkeit etc.) und ein effektiver Weg zur Gewinnung, Reinigung und Lagerung des Wirkstoffs entwickelt. Der Reinigungsprozess muss extrem gründlich sein (Zellreste würden die Verträglichkeit mindern), darf aber die Stabilität und Wirksamkeit des Wirkstoffs nicht beeinträchtigen. Jahre können nötig sein, um eine solche Produktion großtechnisch zu entwickeln und behördlich genehmigt zu bekommen.

Bei lebenden Zellen entscheiden schon Nuancen bei ihrer Kultivierung über die Ausbeute an produziertem Wirkstoff, über die Menge an Nebenprodukten und über die genaue Wirkstoffstruktur. Deshalb sind alle biopharmazeutischen Produktionsverfahren einzigartig, und ein Biopharmazeutikum ist von seinem Herstellungsverfahren nicht zu trennen. Zugespitzt formuliert: „Der Prozess ist das Produkt!“ Daher heißen auch Nachbildungen eines Originalmedikaments (nach dessen Patentablauf) durch ein anderes Unternehmen, das dafür eine eigene Produktionszell-Linie benutzt, Biosimilars ("Bioähnliche") und nicht einfach Generika (siehe unten).

Mehr als nur die Herstellungsart: Was chemisch-synthetische und biopharmazeutische Wirkstoffe unterscheidet

Biosimilars: Nachbildungen patentfrei gewordener Biopharmazeutika

Wenn der Patentschutz für ein Originalpräparat abgelaufen ist, können andere Unternehmen eigene Versionen des Medikaments auf den Markt bringen. Das gilt grundsätzlich auch für Biopharmazeutika, obwohl sich diese nicht exakt kopieren lassen. Nachbildungen von Biopharmazeutika heißen deshalb Biosimilars (vom englischen similar = ähnlich).

Die Unterschiede zwischen Original und Biosimilar und zwischen verschiedenen, vom gleichen Original abgeleiteten Biosimilars erklären sich so: Exakt betrachtet handelt es sich bei rekombinanten Wirkstoffen nicht um eine einzige, atomgenau definierte Substanz, sondern um ein Gemisch mehrerer Molekülvarianten. Diese können sich untereinander beispielsweise in der Struktur ihrer Kohlenhydrat-Anhänge unterscheiden. Zu welchen Anteilen sich welche Molekülvariante im Endprodukt findet, ist von den Produktionszellen und dem exakten Herstellungsprozess abhängig. Ungleiche Molekülgemische können, als Medikament verabreicht, unterschiedliche Verweilzeiten im Blut haben und sind eventuell auch unterschiedlich gut wirksam oder verträglich. Aus diesem Grunde können Biosimilars – anders als die Generika genannten Nachbildungen von Medikamenten mit chemisch-synthetischem Wirkstoff – nicht ohne eigenständige Prüfung ihrer Wirksamkeit und Verträglichkeit in klinischen Studien zugelassen werden. Und die Zulassung wird auch nur erteilt, wenn die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Biosimilars in engen Grenzen dem des Originals entspricht.

Die EU hat seit 2006 für mehrere Biosimilar-Klassen definiert, welchen Anforderungen insbesondere das klinische Studienprogramm genügen muss (in der „Leitlinie zu ähnlichen biologischen Produkten" sowie produktspezifischen Leitlinien oder Anhängen). Die Kriterien der Biosimilar-Zulassung sind auch anzuwenden auf niedermolekulare Heparine, bei denen es sich um komplexe biologische Arzneistoffgemische handelt, deren Charakteristika ebenfalls im wesentlichen durch den Produktionsprozess und dessen Kontrolle bestimmt werden. Auch hier hat die europäische Zulassungsbehörde EMA die Leitlinie zur Vergleichbarkeit der Qualität zugrunde gelegt sowie die nicht-klinischen und klinischen Anforderungen an Biosimilars definiert.

Die europäische Zulassungsbehörde EMA handelt ganz im Sinne der Patientensicherheit, wenn sie bei Biosimilars die Wirksamkeit und Verträglichkeit durch Studien belegt sehen will. Das zeigt sich an Biosimilar-Kandidaten, die von der EMA abgelehnt wurden. So wurde 2006 einem Interferon alfa 2a-Biosimilar die Zulassung verweigert, da in Vergleichstudien häufigere Nebenwirkungen und mehr Rückfälle nach Behandlungsabschluss als beim Originalpräparat gefunden wurden.

Weil sie Nachahmerpräparate sind, tragen Biosimilars nicht dazu bei, die medizinischen Möglichkeiten zu erweitern. Sie sind ausschließlich dazu gemacht, Anteile in einem bereits etablierten Marktsegment zu gewinnen. Krankenkassen begrüßen sie, weil sie für einen Wettbewerb im Marktsegment sorgen, der Druck auf die Preise ausübt. So große Preisunterschiede, wie sie zwischen Generika und den entsprechenden Originalpräparaten (vor deren Patentablauf) gängig sind, sind allerdings bei Biosimilars nicht zu beobachten; dies liegt auch an den substanziellen Kosten für die klinische Entwicklung und für die komplexe Herstellung.

In schon länger etablierten medizinischen Anwendungsgebieten kann die Wettbewerbssituation aber noch komplizierter werden:

- Da ist zunächst das erste Originalpräparat, mit dem ein neues Therapieprinzip in die Behandlung einer bestimmten Krankheit eingeführt wurde.

Neben diesem kann es noch weitere Originalpräparate der ersten Generation geben, die von anderen Unternehmen unabhängig vom ersten für die gleiche Anwendung mit vollem Studienprogramm entwickelt wurden. - Zu jedem Originalpräparat der ersten Generation kann es mehrere Biosimilars von verschiedenen Herstellern geben. Diese sind untereinander und gegenüber dem Originalpräparat ähnlich, aber nicht gleich.

- Jedes der genannten Präparate – sei es ein Biosimilar oder ein Originalpräparat – kann nicht nur mit einer Erstmarke, sondern auch noch mit ein oder mehreren Zweitmarken in Erscheinung treten: In diesem Fall unterscheiden sich zwar die Produktnamen und Vertriebsfirmen, die Produkte selbst kommen jedoch aus ein und derselben Produktionsstätte und sind somit identisch – und folglich auch untereinander automatisch substituierbar. Solche Zweitmarken werden angemeldet, um weitere Firmen in die Vermarktung einbeziehen zu können.

- Schließlich kann es auch noch Originalpräparate der nächsten Generation geben. Sie dienen zwar dem gleichen Anwendungszweck, sind aber dank gezielter Veränderungen an Wirkstoff oder Formulierung in einigen Kriterien den Präparaten der ersten Generation überlegen. Biosimilars zu dieser Präparategeneration dürfen ebenfalls erst nach Patentablauf vermarktet werden.