Der Hürdenlauf zur klinischen Studie

Planung und Ablauf klinischer Studien (genauer "klinischer Prüfungen") sind wissenschaftlich und regulatorisch hoch komplex. Der Weg bis zu einem fertigen Zulassungsdossier führt über viele Hürden – sich nur die niedrigsten zu suchen, kann ein strategischer Fehler sein.

Bevor eine klinische Studie starten kann, durchlaufen Planungs- und Genehmigungsprozesse einen Hindernis-Parcours. Komplexe Vertragsverhandlungen zwischen Sponsor und mitwirkenden Arztpraxen/Kliniken sowie eine langwierige Gewinnung von Teilnehmenden schließen sich an.

Das ist das Fazit von Dr. Marc Kurepkat, der bei IGES-Lifescience den Bereich für klinische Studien verantwortet. Die Tochter des Berliner IGES-Instituts ist eine der international tätigen Contract-Research-Organisationen (CRO), die im Auftrag pharmazeutischer Unternehmen die Kärrnerarbeit in der klinischen Forschung – von der Studienplanung bis zum fertigen Dossier – übernehmen.

Vorarbeit am Studienplan

Der erste Schritt ist der Entwurf eines Studienprotokolls, in dem Ziel und Methoden festgelegt werden. Die Regeln dafür sind in den Good Clinical Practices (GCP) der WHO, des International Council of Harmonization sowie den Arzneimittelgesetzen der USA und der EU sowie der Europäischen Datenschutzgrundverordnung festgelegt.

Von strategisch ausschlaggebender Bedeutung ist die Festlegung eines Komparators: Placebo oder eine Standardtherapie. Grundsätzlich werden Studienmedikamente mit dem zu dem Zeitpunkt der Studie gängigen Therapiestandard verglichen. Bei einer Placebo-kontrollierten Studie, erhalten die Teilnehmenden jedoch zusätzlich zum gängigen Therapiestandard entweder noch das Studienmedikament oder aber ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff (Placebo). Dabei sehen Studienmedikament und Scheinmedikament gleich aus. Bei der Standardtherapie existieren international Unterschiede, und dieser Umstand kann später bei der Nutzenbewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss dazu führen, dass die vom pharmazeutischen Unternehmer gewählte Vergleichstherapie nicht anerkannt wird und damit der Zusatznutzennachweis schwierig oder gar unmöglich wird.

Festgelegt werden muss auch die Zahl der notwendigen Teilnehmenden, um aussagefähige Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit eines neuen Wirkstoffs zu generieren. Je seltener eine Krankheit ist, desto kleiner wird die Gruppe von Personen, die aufgrund vorher definierter Charakteristika die Basis für die Studie bilden, sein. Am anderen Ende der Skala stehen Impfstoffe, die mit Gesunden erprobt werden.

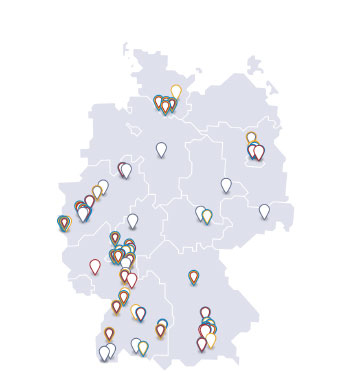

Entschieden werden muss auch über die Zahl und Internationalität der mitwirkenden Arztpraxen/Kliniken, über die auch die Gewinnung von Teilnehmenden läuft: Auch eine ausreichende Diversität von Geschlecht, Alter und Ethnie muss berücksichtigt werden.

Schlussendlich gehört eine exakte Festlegung der Studienziele zum Protokoll: die Benennung der Parameter, mit denen Wirkung und Nebenwirkungen exakt und vollständig beschrieben werden. Abhängig von der Indikation müssen Ein- und Ausschlusskriterien, etwa Alter, Krankheitsstadium sowie Komorbiditäten definiert werden. Unter diesen Voraussetzungen kann der Antrag für eine klinische Studie zum einen bei den Arzneimittelbehörden – der FDA für die USA und für Deutschland dem BfArM oder PEI – gestellt werden. Aufgrund der neuen EU-Verordnung 536/2014 wird der Antrag in EU-Mitgliedsstaaten elektronisch gestellt, die Behörden in der EU bewerten den Antrag dann gemeinsam.

BfArM und PEI: Hoch kompetent

Die Verwaltungspraxis der nationalen Arzneimittelbehörden, so Kurepkat, ist unterschiedlich. Die deutschen Behörden seien in Auslegungsfragen „äußerst korrekt und anspruchsvoll“, die Auflagen zu erfüllen, koste Zeit. Der Vorteil: BfArM und PEI, die wichtigsten Rapporteure in der EU-Arzneimittelzulassung, genießen den Ruf einer exzellenten Kompetenz auch bei klinischen Studien.

Erheblich erleichtert wurde durch die Ende Januar wirksam gewordene EU-Verordnung 536/2014 das Genehmigungsverfahren bei den Ethik-Kommissionen: Nun ist je Land nur noch eine Kommission national zuständig. Aufgabe der Ethik-Kommissionen ist es auch, die Bedingungen für die Mitwirkung von Ärztinnen und Ärzten auf ihre Compliancekonformität zu überprüfen. Das gilt auch für das den Ärzt:innen zu zahlende Honorar. Als Orientierung dafür dient etwa die GOÄ, nach der Stundensätze zwischen etwa 75 und 130 Euro möglich sind. Kurepkat: „Das wird von den Kommissionen sehr strikt geprüft.“

Ähnlich schwierig gestaltet sich in Deutschland das Ansprechen von Teilnehmenden. Zwar ist Deutschland der größte und bevölkerungsreichste Markt mit 82 Millionen Einwohnenden und einem entsprechend großen Patientenpotenzial.

Das Problem ist vielschichtig: Furcht vor Risiken ist dabei eine Facette; Studienärzt:innen können dem aber mit überzeugenden Argumenten entgegentreten, wie der Onkologe Professor Stephan Schmitz aus Köln sagt. Ein Nachteil kann auch die mangelnde Repräsentanz eines Fachgebiets an den Unikliniken sein, etwa in der Diabetologie, wie der Sprecher der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Professor Baptist Gallwitz, beklagt.

Dieser Text entstand in Kooperation mit der ÄrzteZeitung.